Themen

Jan Ilhan Kızılhan Depresyon, Korku ve Psikolojik Agrilar Hastaligi Yenmenin Yollari – – Depression, Angst und somatoforme Schmerzen Wege aus der Krankheit 3. unveränderte Auflage - lieferbar ab 22.01.2024 2018 160 Seiten 8 Farbtafeln 17 x 24 cm EUR 14,00 ISBN 978-3-86135-335-5 Ein Wegweiser in türkischer Sprache für Patienten und Angehörige Depression, Angst und somatoforme Schmerzen – insbesondere wenn sie früh diagnostiziert werden – können mit verschiedenen medizinischen und psychologischen Verfahren therapiert werden. Dieses Buch liefert leicht verständliche Informationen für türkischsprachige Pastienten/innen und Angehörige über verschiedene Therapien wie Psychotherapie, medikamentöse Behandlung und gibt Hilfe zur Selbsthilfe. Wir empfehlen Ärzten und Therapeuten diesen Wegweiser bei der Behandlung ihrer Patienten und Klienten einzusetzen, indem sie ihn weitergeben oder weiterempfehlen. Ramazan Salman (Geschäftsführer, Ethno-Medizinisches Zentrum Deutschland) Depresyon, Korku ve psikolojik agrilar – özellikle erken teshis edildiklerinde – çesitli tibbi ve psikolojik yöntemlerle tedavi edilebilirler. Bu kitap ile hastalari ve yakinlarini psikoterapi, lac tedavisi ve kendi kendine yardim gibi farkli tedavi yöntemleri hakkinda kolay anlasilir bir sekilde bilgilendirmek istiyoruz. Hekimlere ve terapistlere tedavi kapsaminda bu kitabi hastalarina vermelerini veya önermelerini tavsiye ederiz. Ramazan Salman (Almanya Ethno-Tib-Merkezi Müdürü) Içindekiler / Inhalt: Yazar Hakkinda Bilgi / Information zum Autor Onsöz İçindekiler Giriş 1. BÖLÜM: DEPRESYON Depresyon Nedir? Otomatik Düsünceler Negatif Düsünceler Negatif düsüncelerinize karsi yapabilecekleriniz Kendine Deger Verme ve Depresyon Bilimsel Arastirmalarda Depresyon Depresyon Nasil Fark Edilebilir? Uyku ve Depresyon Depresyon Nasil Ortaya Çikar? Depresyon Hangi Siklikta Ortaya Çikar? Intihar Tehlikesi Ne Zaman Vardir? Depresif Insanin Aile Içindeki Durumu Çocuklar, Gençler ve Yaslilarda Depresyon Depresyonun Sebepleri Nelerdir? Stres ve Kurtulma Yollari Depresyona Karsi Neler Yapilabilir? Depresyon Önceden Önlenebilir mi? Iyilesmek Için Kendi Yapabilecekleriniz Nelerdir? 2. BÖLÜ: KORKU Kaygı Bozuklukları Nasıl Oluşur? Tekrar: Kaygı Bozuklukları Nelerdir? Normal Korku Nerde Biter, Hastalıklı Korku Nerde Başlar? Kaygı Bozukluğunu Tespit Etme Kaygı Bozukluklarının Tedavisi Kendi Kendinize Yapabilecekleriniz Özel Bir Korku: Travma EMDR 3. BÖLÜM: PSIKOLOJIK (SOMATOFORM) AGRILAR Psikolojik Sorunlar ve Agrilar Psikosomatik Hastaliklarin Nedenleri Agri Nedir? Psikolojik (Somatoform) Agrilar Psikolojik Agrilarin Anamnezi, Muayenesi ve Teshisi Psikolojik Agrilara Karsi Neler Yapilabilir? Tedavi Nasil Olur? 4. BÖL&Uum;M: UYGULAMA ENSTRÜMANLARI Moral Takvimi Psikolojik Agrilari Nasil Fark Edebilirim? Agri Günlügü Bas Agri ve Migren Günlügü Hissiyat Günlügü Progresif Kas Gevsetme Teknigi (Jacobson´a Göre) EKLER Emnieyetli Adresler (inbternet) Faydali Kaynaklar Einführung in deutscher Sprache Onsöz İçindekiler Giriş 1. BÖLÜM: DEPRESYON Depresyon Nedir? Otomatik Düsünceler Negatif Düsünceler Negatif düsüncelerinize karsi yapabilecekleriniz Kendine Deger Verme ve Depresyon Bilimsel Arastirmalarda Depresyon Depresyon Nasil Fark Edilebilir? Uyku ve Depresyon Depresyon Nasil Ortaya Çikar? Depresyon Hangi Siklikta Ortaya Çikar? Intihar Tehlikesi Ne Zaman Vardir? Depresif Insanin Aile Içindeki Durumu Çocuklar, Gençler ve Yaslilarda Depresyon Depresyonun Sebepleri Nelerdir? Stres ve Kurtulma Yollari Depresyona Karsi Neler Yapilabilir? Depresyon Önceden Önlenebilir mi? Iyilesmek Için Kendi Yapabilecekleriniz Nelerdir? 2. BÖLÜ: KORKU Kaygı Bozuklukları Nasıl Oluşur? Tekrar: Kaygı Bozuklukları Nelerdir? Normal Korku Nerde Biter, Hastalıklı Korku Nerde Başlar? Kaygı Bozukluğunu Tespit Etme Kaygı Bozukluklarının Tedavisi Kendi Kendinize Yapabilecekleriniz Özel Bir Korku: Travma EMDR 3. BÖLÜM: PSIKOLOJIK (SOMATOFORM) AGRILAR Psikolojik Sorunlar ve Agrilar Psikosomatik Hastaliklarin Nedenleri Agri Nedir? Psikolojik (Somatoform) Agrilar Psikolojik Agrilarin Anamnezi, Muayenesi ve Teshisi Psikolojik Agrilara Karsi Neler Yapilabilir? Tedavi Nasil Olur? 4. BÖL&Uum;M: UYGULAMA ENSTRÜMANLARI Moral Takvimi Psikolojik Agrilari Nasil Fark Edebilirim? Agri Günlügü Bas Agri ve Migren Günlügü Hissiyat Günlügü Progresif Kas Gevsetme Teknigi (Jacobson´a Göre) EKLER Emnieyetli Adresler (inbternet) Faydali Kaynaklar Einführung in deutscher Sprache

On Aztec Botanical Names Reko, Blas Pablo 1996 62 p. 14,8 x 21 cm engl. EUR 11,00 ISBN 3-86135-426-8 Translated from: "De los Nombres Botánicos Aztecas" In: Dr. Blas Pablo Reko: El México Antiguo, Vol. 1, No. 5, pp.113-157, 1919. Translation, Introduction and Index by Jonathan Ott The Austrian physician Dr. Blas Pablo Reko is an important pioneer of Mexican ethnobotany. He played a key role both in the identification of ololiuqui, the Mexican shamanic morning glory seeds (Turbina corymbosa), and teonanácatl, the sacred mushroom. Reko's work has been overlooked by many modern researchers because his publications are rare and in most cases difficult to get. One of his most important classics, De los nombres botánicos aztecas (1919), is now available for the first time both as a book and in translation. The well-known ethnopharmacognosist and distinguished writer Jonathan Ott translated, edited and commented On Aztec Botanical Names. Contents: Introduction (Jonathan Ott) On Aztec Botanical Names (Blas Pablo Reko) Introduction to Aztec Botanical Terminology Roots and Subterranean Parts of Stems Stem and Appendages Flowers Fruits Vegetable Products On Aztec Medicine Terms referring to Diverse Qualities of Plants Colors Size Shape Consistency Number Flavor and Smell Surface Habitat Synonymy of Aztec Botanical Names Botanical Name Index (Compiled by Jonothan Ott) Bibliography (Jonothan Ott)

Banisteria Caapi, ein neues Rauschgift und Heilmittel Lewin, Louis 1997 18 Seiten 4 Abb. deutsch 14,8 cm EUR 7,00 ISBN 978-3-86135-424-6 Reprint der Ausgabe Berlin 1929, mit einer neuen Einleitung zur Forschungsgeschichte des Telepathin von Christian Rätsch In den südamerikanischen Regenwäldern wächst die Ayahuasca-Liane (Banisteria caapi = Banisteriopsis caapi), die von vielen Amazonasindianern als kraftvolle Medizin, potenzförderndes Aphrodisiakum und visionäres Rauschmittel benutzt wird. Der berühmte Toxikologe und Pharmakologe Dr. Louis Lewin (1850-1929) gilt als einer der einflußreichsten Forscher auf dem Gebiet der Psychopharmakologie (Schultes und Hofmann). 1929 hat er als Ergänzung zu seinem Standardwerk Phantastica (1924) eine Monographie über Herkunft, Gebrauch, Chemie und medizinische Verwendbarkeit der Banisteria caapi-Liane vorgelegt. Diese Arbeit erscheint als Reprint und ist mit einer neuen Einleitung zur Forschungsgeschichte des Telepathin von Christian Rätsch versehen. Inhalt: Christian Rätsch: Einleitung – Die Erforschung des "Telepathin" Prof. Dr. Louis Lewin: Banisteria Caapi – ein neues Rauschgift und Heilmittel Darstellung und chemisches Verhalten des Banisterin Freie Base Hydrochlorid Versuche an Tieren Erfahrungen und Versuche an Menschen Klinische Versuche

Neurophysiologie der Willensfreiheit Eine Übersicht der empirischen Experimente Karul, Murat 2017 224 S. DIN A 5 dt. EUR 42,00 ISBN 978-3-86135-209-9 Informationen über den Autor uns sein Buch: http://muratkarul.de/#meinbuch. Die Frage des freien Willens hat die Menschen seit jeher bewegt und beschäftigt. Philosophen und Wissenschaftler diverser Disziplinen, aber auch Laien haben sie diskutiert. Bis heute ist diese Kontroverse nicht abgerissen. Nicht selten wird derzeit behauptet, dass ein freier Wille gar nicht existiere. Doch basieren viele Schlussfolgerungen der aktuellen Debatte erstaunlich wenig auf empirischen Experimenten und Befunden, sondern es wird in suggestiver Weise aus Einzelbefunden Grundlegendes abgeleitet. Bei genauem Hinsehen ist festzustellen, dass im aktuellen Diskurs die tatsächlichen Experimente, die zur Willensfreiheit durchgeführt wurden, kaum bekannt sind. Diese enorme Lücke versucht das vorliegende Buch zu schließen. Es werden darin sämtliche empirischen Experimente, insbesondere auch neurophysiologischer Art, systematisch dargestellt und eingeordnet. Synoptische Darstellungen des aktuellen physiologischen und psychologischen Kenntnisstandes runden die Darstellung ab. Somit erhält der Leser einen umfassenden Überblick über das Thema Willensfreiheit und die experimentelle Grundlagenforschung dazu. "Das Buch von Dr. Karul enthält eine vollständige Darstellung der neurophysiologischen Experimente, die zum Thema Willensfreiheit unternommen wurden. Es stellt damit die notwendigen – aber meist nur wenig berücksichtigten – empirischen Grundlagen für eine kompetente Erörterung des Themas Willensfreiheit vor.&quoT; Prof. Dr. Torsten Passie, Harvard Medical School (Boston, USA) Inhalt: Vorwort Danksagung Abkürzungen Abbildungen Theoretischer Teil 1. Einleitung 2. Begriffsbestimmungen 2.1 Bewusstsein 2.2 Wollen und Wille 2.3 Freiheit 2.4 Die Definitionen des Terminus Willensfreiheit 2.5 Exkurs: Varianten der Willensfreiheit nach Laucken (2005) 3. Diskurse zur Willensfreiheit 3.1 Philosophie 3.2 Theologie 3.3 Strafrecht 3.4 Menschenbilder und Paradigmen 4. Funktionell-anatomische Grundlagen neuronaler Prozesse 4.1 Das menschliche Gehirn – Struktur und Funktion 4.2 Planung und Steuerung von Willkürhandlungen durch den Kortex 4.3 Steuerung durch subkortikale Zentren 5. Das Experiment von Libet et al. (1983) 5.1 Versuchsaufbau und Resultate 5.2 Das bewusste „Veto“ 5.3 Kritik zum Experiment Experimenteller Teil 6. Kurz-Darstellung der empirischen Experimente 7. Zusammenfassende Darstellung der empirischen Experimente in den einzelnen Clustern 7.1 Wegweisende Experimente 7.2 Das „Veto“ 7.3 Ähnlicher Versuchsaufbau wie Libet et al. (1983) 7.4 Experimente an Patienten mit pathologischen Ausfällen 7.5 Funktionelle Bildgebung 7.6 Sonstige Experimente 8. Synopsis – mit Implikationen für die Frage der Willensfreiheit 8.1 Was sind die Fragen zur Willensfreiheit, die man mit Experimenten vielleicht beantworten kann? 8.2 Welche Aspekte der Willensfreiheit wurden in den Experimenten beforscht/erfasst? 8.3 Was ergibt sich daraus für das Problem der Willensfreiheit? 8.4 Welchen Einschränkungen unterliegen die Aussagen? 8.5 Was beziehungsweise worüber kann nichts ausgesagt werden? 9. Zusammenfassung und Schlussfolgerungen 10. Literaturverzeichnis 10.1 Sonderliteraturverzeichnis der empirischen Experimente in den einzelnen Clustern

Über die Notwendigkeit einer Zweiten Aufklärung. Zu Entscheidungsprozessen politischer Entscheidungsträger im Lendenschurtz Klaus Rolinski 2017 232 S. 17 x 24 cm Hardcover EUR 30,00 ISBN 978-3-86135-588-5 Problemimpuls dieser Arbeit ist die Beobachtung, dass politische Entscheidungsprozesse seit Jahrtausenden und in allen Gesellschaften gleichförmig verlaufen. Sie sind zwar multivariat verursacht, doch hat die Machtmotivation einen dominierenden Einfluss. Ausgangspunkt sind die gegenwärtigen transnationalen Probleme. So hat das bisher erfolgreiche liberal-kapitalistische Wirtschaftssystem zur weitgehenden Zerstörung von Umwelt und Klima und zu einer zunehmenden Vermögens- und Eigentumsdisproportionalität geführt. Innerstaatliche und außßerstaatliche Konflikte werden wie vor 5000 Jahren stereotyp mit wirtschaftlicher Macht und militärischer Gewalt "gelöst". Dieser seit Urzeiten bestehenden Verhaltenskonstanz liegt das Grundbedürfnis nach Rang, Einfluss und Kontrolle zugrunde. Es ist während der Evolution entstanden und schränkt den Handlungs- und Entscheidungsspielraum ein, und zwar grundsätzlich bei allen Menschen, insbesondere bei Entscheidungsträgern aus Politik, Wirtschaft und Religionen. Da diese Handlungseinschränkung genetisch vorgegeben ist und dem Entscheidungsträger grundsätzlich nicht bewusst wird, bildet es in aktuellen Entscheidungssituationen die dominierende Variable. Entschuldigend wird regelmäßig gesagt, solches Verhalten geh¨re nun einmal zur Natur des Menschen, womit gleichzeitig und stillschweigend unterstellt wird, es sei nicht abänderbar. Jede Erörterung erübrige sich. Da Menschen aber zur Reflexion über das eigene Verhalten fähig sind, sind sie auch in der Lage, diese erblich vorgegebene Handlungs- und Entscheidungseinschränkung zu erkennen, zu überwinden und neue, friedliche Verhaltensalternativen zu sehen. Dieser notwendig gewordene Prozess hilft, die Handlungseinschränkung zu minimieren. Er wird als "Zweite Aufklärung" bezeichnet und knüpft rein äußerlich an die Formulierung von Kant an: Die Zweite Aufklärung ist die Herausführung des Menschen aus seiner selbst erkennbaren, genetisch bedingten Handlungseinschränkung. Inhalt: Personenregister Wulf Schiefenhöve l: Vorwort Einführung Statt einer Einleitung Teil I: Die Ausgangssituation 1. Das (neo-)liberal-kapitalistische Wirtschaftssystem: ein Auslaufmodell? 1.1 Die Entwicklung des (neo-)liberal-kapitalistischen Wirtschaftssystems: Vom Familienbetrieb zum weltweit umspannenden Konzern 1.1.1 Rückblick 1.1.2 Das liberal-kapitalistische Wirtschaftssystem in seiner neo-liberalen Ausprägung 1.1.2.1 Größe als wirtschaftliches Ziel 1.1.2.2 "Entgrenzte" Produktionsketten 11.1.2.3 Investition und Spekulation: zentrale Elemente des (neo-)liberal-kapitalistischen Wirtschaftssystems 1.1.2.4 Realwirtschaft und spekulativer Finanzmarkt: zwei nicht trennbare Bereiche 1.1.2.5 Kapitalansammlungen enthalten inhärent keine Begrenzung 1.2 Ergebnisse und Folgen von 200 Jahren liberal-kapitalistischer Wirtschaft 1.2.1 Umwelt und Klima 1.2.2 Das Versprechen: Wohlstand für alle (Vermögens- undEigentumsdisproportionalität) 1.2.3 Hunger 1.2.4 Arbeitslosigkeit 1.2.5 Flüchtlinge und Migranten weltweit und in Europa 1.3 Das (neo-)liberal-kapitalistische Wirtschaftssystem: ein blinder Koloss 1.4 "Glaubenssätze" des (neo-)liberal-kapitalistischen Wirtschaftssystems 1.4.1 Das Kapital muss "verdienen" 1.4.2 Der Markt regelt sich selbst 1.4.3 Die Hypothese von den systemischen Instituten 1.5 Vertreter der Wirtschaft und Politiker: Brüder im Geiste 1.5.1 Die Politik denkt wie die Wirtschaft 1.5.2 Der Verzicht des Gesetzgebers, von seiner Regelungskompetenz Gebrauch zu machen (Nicht-Entscheidungen) 1.5.3 Lobbyismus 1.5.4 Finanzielle Förderung der Wirtschaft durch den Staat 1.5.4.1 Investitionsprogramme 1.5.4.2 Direkte und indirekte Subventionen 1.5.4.3 Das Besteuerungssystem, das große Einkommen bevorzugt 1.5.4.4 Privatisierung und öffentlich-private Partnerschaft 1.6 Ergebnis 2. Gewalt: Der Mensch ist des Menschen Feind 2.1 Töten des Mitmenschen: ein seit Urzeiten bevorzugtes Konfliktlösungsmuster 2.2 Die Geschichte der Menschheit ist auch eine Geschichte der Kriege, d. h. des gegenseitigen Tötens 2.3 Töten in der Gegenwart: bewaffnete Konflikte und Kriege 2.3.1 Personale und strukturelle Gewalt 2.3.2 Gegenwärtige Kriege und bewaffnete Konflikte 2.4 Fehl-Entscheidungen und Nicht-Entscheidungen von Politikfunktionären zur Entwicklung und zum Einsatz der Atombombe 2.4.1 Die Entscheidung für die Atombombe 2.4.2 Die technologische Entwicklung der Atombombe nach dem 2. Weltkrieg 2.4.3 Ungehörte Warnungen vor der Vernichtungskraft der Atombombe 2.5 Die Rechtfertigung des Tötens von Mitmenschen durch Religionen, durch Rassenwahn und durch sonstige Ideologien 2.5.1 Kommunisten 2.5.2 Juden, Sinti und Roma 2.5.3 Tutsi 2.6 Krieg und Recht 2.6.1 Vereinbarungen des humanitären Völkerrechts 2.6.2 Verletzungen der Vereinbarungen über die Kriegführung 2.6.3 Kriegsrecht im "Kampf gegen den Terror" 2.6.3.1 Folter 2.6.3.2 Der Einsatz bewaffneter Drohnen 2.7 Die Entwicklung zu eigenständig entscheidenden Kampfmaschinen 2.8 Vorläufiges Ergebnis Teil II: Die zentralen Hypothesen und ein plausibles Erklärungsmodell 3. Zur Theorie der Grundbedürfnisse 3.1 Das Grundbedürfnis nach Nahrungsaufnahme 3.2 Das Grundbedürfnis Sexualität 3.3 Das Grundbedürfnis nach emotionaler Zuwendung 3.4 Das Grundbedürfnis nach Aktivität und Erfahrung 3.5 Das Grundbedürfnis nach Rang, Einfluss und Kontrolle 3.5.1 Rangordnungen bei Primaten 3.5.2 Rangordnungen in menschlichen Gesellschaften 3.5.2.1 Gruppen und Hierarchien 3.5.2.2 Funktionen der Organisationsform Rangordnung 3.5.2.3 Die Evolution frisst ihre Kinder: die negative Seite der Abgrenzung einer Gruppe nach außen 3.5.2.4 Das Verhältnis von "oben" und "unten" 3.5.2.5 Das Organisationsprinzip der Rangordnung in gegenwärtigen Gesellschaften 3.6 Die Bedeutung der Grundbedürfnisse für die Entwicklung des Menschen und der Gesellschaften 4. Das Erwartung–Wert–Modell der Psychologie zur Erklärung von menschlichem Verhalten, einschließlich Entscheidungen 4.1 Das zu erfassende Verhalten 4.2 Das Erwartung-Wert-Modell 4.3 Das erweiterte Erwartung-Wert-Modell Teil III: Das Organisationsprinzip der Rangordnung 5. Zur Plausibilität der Hypothese: Menschliche Gesellschaften und das Verhältnis der Staaten zueinander werden grundsätzlich durch das Organisationsprinzip der Rangordnung bestimmt 5.1 Die römisch-katholische Kirche 5.1.1 Die christliche Botschaft (Ur-Christentum) 5.1.2 Die katholische Kirche "übernimmt" das Christentum: weltlicher Herrschaftsanspruch 5.1.2.1 Von der Ur-Gemeinde zur Staatsreligion 5.1.2.2 Die apostolische Nachfolge: Rom wird zum Zentrum der Christenheit 5.1.2.3 Der zunehmende Ausbau weltlicher Herrschaft 5.1.2.4 Mittel zur Festigung und Ausdruck der Macht 5.1.3 Versuche der Reform 5.1.4 Folgerungen 5.2 Die militärische Rangordnung 5.3 Diktaturen 5.4 Die Bedeutung des Grundbedürfnisses nach Rang, Einfluss und Kontrolle im Verhältnis der Staaten zueinander: Dominanz und Flexibilität 5.4.1 Hegemonien 5.4.1.1 Zur Geschichte von Hegemonien 5.4.1.2 Gegenwärtige Hegemonien 5.4.2 Die grundsätzliche Möglichkeit von Zusammenschlüssen souveräner Staaten: die stecken gebliebenen "Vereinigten Staaten von Europa" 5.4.2.1 Am Anfang war der Krieg 5.4.2.2 Die Entwicklung der EU bis 1992 (Vertrag von Maastricht) 5.4.2.3 Die Stagnation der Entwicklung zu einem gemeinsamen Europa und die Bedeutung des Grundbedürfnisses nach Rang, Einfluss und Kontrolle 5.4.2.4 Die "überstürzte" geographische Erweiterung der EU 5.4.2.5 Begrenzte Fortbildung des gemeinsamen Rechts: das Scheitern des "Vertrages über eine Verfassung für Europa" 5.4.2.6 Unprofessionelle Gesetzgebung und Fehlentscheidungen, auch Verletzung bestehender Verträge 5.4.2.6.1 Das Ziel der Gemeinschaft und die Abgrenzung der Zuständigkeiten zwischen Union (Brüssel) und Mitgliedstaaten 5.4.2.6.2 Dominanz von Opportunitätsentscheidungen gegenüber Gerechtigkeitsentscheidungen 5.5 Ergebnis Teil IV: Die Zweite Aufklärung und ihre Bedeutung für politische Entscheidungsprozesse 6. Die Zweite Aufklärung 6.1 Die Notwendigkeit einer Zweiten Aufklärung 6.2 Ansätze zur Herausbildung von human-kulturellem Verhalten 6.3 Der Wunsch nach neuen Werten 6.4 Das Ziel der Zweiten Aufklärung 6.5 Voraussetzungen der Zweiten Aufklärung 6.5.1 Die Akzeptanz der Evolutionstheorie 6.5.2 Die Befähigung des Menschen zur Reflexion über sich selbst 6.6 Schlussfolgerung und Formulierung der Zweiten Aufklärung 7. Die Zweite Aufklärung: nur eine Utopie? 7.1 Utopie und soziale Wirklichkeit 7.2 Atavistisches Verhalten: ein zur Lösung der gegenwärtigen Probleme ungeeignetes Denkmuster 7.2.1 Atavistisches Denken bestimmt immer noch dominant politisches Handeln 7.2.1.1 Beispiel: Franz Josef Strauss und die grüne Politik 7.2.1.2 Beispiel: Angela Merkel und der israelisch-palästinensische Konflikt 7.2.1.3 Beispiel: der zweite kalte Krieg, das Ukraine-Problem 7.2.1.4 Beispiel: Donald Trump und seine bisherige Politik 7.2.2 Atavistisches Verhalten in der Wirtschaft 7.2.3 Weitere Probleme und Aufgaben, deren Lösung ein "neues Denken" erfordert 7.3 Menschliche Rangordnungen, Neuformulierung und Einfordern von Rangplatzkriterien und die Rolle der Bürgerinnen und Bürger 7.4 Zukünftige Kriege um Ressourcen? 7.5 Schluss-Folgerung Teil V: Chancen einer Zweiten Aufklärung 8. Die zu erwartenden Widerstände gegen eine Zweite Aufklärung 8.1 Der Widerstand der Inhaber von Alpha-Rangplätzen 8.2 Innerpsychische Widerstände oder die Angst, die eigene Identität in Frage zu stellen 8.3 Die Bedeutung der Bürgerinnen und Bürger: politische Kontrolleure oder unpolitische Konsumenten? 8.4 Der zu erwartende Widerstand der Religionen 8.4.1 Religionen und Kirchen der Gegenwart 8.4.2 Religionen und ihr Anspruch in konkreten Gesellschaften 9. Die Annahme eines Grundbedürfnisses nach metaphysischer Einbindung als Modell einer Konfliktlösung 9.1 Religionen: bloße Wahnsysteme? 9.2 Gründe für die Annahme eines Grundbedürfnisses nach Metaphysischer Einbindung 9.2.1 Der Prozess des Entstehens von Religionen 9.2.2 Religionen als Hilfen zur Bewältigung menschlicher Konfliktlagen und als Kulturträger 9.2.3 Das Beharrungsvermögen von Religionen 9.3 Gott und seine Fügung als Rechtfertigung zur Ablehnung von Verantwortung 9.4 Die Überlappung des Grundbedürfnisses nach Rang, Einfluss und Kontrolle und des Grundbedürfnisses nach metaphysischer Einbindung 9.5 Die Entflechtung des Grundbedürfnisses nach Rang, Einfluss und Kontrolle und nach metaphysischer Einbindung: eine kulturelle Megaleistung 9.6 Zusammenfassung und Ausblick Literatur Sachregister

Identitätsbegriff im Wandel Zu Vielfalt und Diversität in Klinik, Praxis und Gesellschaft 7. Kongress 03.–05. Oktober 2013 Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie/Campus Charité Mitte/Berlin sowie 8. Kongress 11.–13. September 2014 Allgemeines Krankenhaus Wien des Dachverbands der transkulturellen Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik im deutschsprachigen Raum e.V. (DTPPP) Thomas Heise, Solmaz Golsabahi-Broclawski, Marina Chernivsky, Tülay Atac & Ibrahim Özkan (Hg.) 2015 146 Seiten 17 x 24 cm dt. EUR 28,00 ISBN 978-3-86135-195-5 Identitätsbegriff im Wandel In diesem Band des transkulturellen Psychoforums, kommen Beiträge aus zwei Jahrestagungen des Dachverbandes transkulturelle Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik im deutschsprachigen Raum (DTPPP) zusammen: der 7. Kongress mit dem Thema "Identitätsbegriff im Wandel – zu Vielfalt und Diversität in Klinik, Praxis und Gesellschaft" fand vom 03.–05.10.2013 in Berlin statt und der 8. Kongress mit dem Titel "Psychotherapie und Psychopharmakologie im Spannungsfeld der Kultur(en)" wurde vom 11.–13.09.2014 in Wien veranstaltet. Die Jahrestagung in Berlin fokussierte auf die nunmehr seit Jahrzehnten gewachsene gesellschaftliche Wirklichkeit von ethnischer, religiöser und sozialer Vielfalt. Diese wird nicht immer als integrale und selbstverständliche Diversität – als Mehrdimensionalität von Identitäten, Zugehörigkeiten und Lebensentwürfen – aufgenommen. Zur Verbesserung der Versorgungsangebote und einer nachhaltigen Kompetenzerweiterung der Professionellen in Forschung, Praxis und Gesellschaft bedarf es einer diversit¨tsbewussten Medizin, Psychotherapie und Sozialarbeit, die vorurteilsbehaftete Vorstellungen von anderen, Irritationen, Zuschreibungen, Vorwürfe und Missverständnisse bewusst macht und diese reflektiert, damit es nicht zu Fehldiagnosen bis hin zu Behandlungsabbrüchen kommt. Das Thema "Psychotherapie und Psychopharmakologie im Spannungsfeld der Kultur(en)" der Tagung in Wien setzte sich mit dem bis dato vordergründig vorhandenem psychiatrischen Lehrbuchwissen über biologische und psychologische Behandlungstechniken auseinander. Dieses beruht weitgehend unreflektiert nahezu ausschließlich auf Untersuchungen an weißen Europäern und Nordamerikanern aus der Mittelschicht. Durch das von Migrationsbewegungen der letzten Zeit entwickelte Problembewusstsein sollte mit neuen Fächern wie der Ethnopsychopharmakologie, der Ethnopsychoanalyse sowie der trans- und interkulturellen Psychotherapie das psychiatrisch-psychotherapeutische Fachwissen um wesentliche Erkenntnisse erweitert werden. Auf dieser Grundlage der Erkenntnisse soll zu einer besseren Praxis der Behandlung von psychisch belasteten und kranken Migrantinnen und Migranten beigetragen werden. Inhalt: Marina Chernivsky & Tülay Atac: Vorwort Allgemeines und Grundlegendes zur transkulturellen Psycho-Arbeit Thomas Heise:: Migrationen – ein Motor zur Weiterentwicklung der Menschheit Kirsten Nazarkiewicz: Vorteil oder Vorurteil? – Konzepte zum Umgang mit interkulturellen Wissens- und Kompetenzbeständen Hamid Peseschkian: Herausforderungen der psychotherapeutischen Ausbildung und Ausbildungsselbsterfahrung unter Berücksichtigung des transkulturellen Kontextes Selvihan Akkaya: Begegnungen mit psychisch erkrankten Migranten – eine Herausforderung auch für muttersprachliche/gleichsprachliche Behandler Mathilde Pichler: Transkulturelle Psychosomatik im Spannungsfeld – Über kulturelle Fremdheit, Sprachlosigkeit und Somatisierung Friederike B. Haar: Isoliert – Fremd – Zwischen Leben und Tod: Transkulturelle Kommunikationserfordernisse in einem klinischen Setting mit hämatologisch-onkologischen Patienten und deren Angehörigen im Ulmer Kinder- und Jugendklinikum Genderfragen Manuela Marina-Mitrovic, Ida Moranjkic, Hilde Wolf & Natalija Kutzer: "Nichts geht mehr" – Besonderheiten der psychologischen Beratung und Behandlung bei Frauen aus den Nachfolgestaaten des ehemaligem Jugoslawiens Sahap Eraslan: Männlichkeit in der türkischen Kultur Spezifische transkulturelle Themen aus der täglichen Praxis Walter Renner, Ingrid Salem & Richard Gaugler: Kulturspezifische klinische Symptome, der Nutzen kultursensibler Intervention und Schlussfolgerungen für die traumatherapeutische Praxis Nene Heriniaina & L. Joksimovic: Ausdruck von Identitäten in der Kunsttherapie mit FluchtmigrantInnen Michael Henrich: Psychodramatisches Arbeiten im Einzel- und Gruppensetting. Erfahrungen und Grenzen im therapeutischen Setting einer gemischten Gruppe von MigrantInnen Binja Pletzer & Mascha Dabic: Wer ist der Dritte im Bunde? – Doppelagent, Bote oder Rivale? Steht er für Verbindendes oder Trennendes? Ist der Dritte in der Menage-à-trois austauschbar

"Lebensweltliche Orientierung" statt "instruktive Interaktion" Eine Einführung in den Radikalen Konstruktivismus in seiner Bedeutung für die Soziale Arbeit und Pädagogik Kraus, Björn 2000 158 S. 14,8 x 21 cm EUR 16,00 ISBN 3-86135-160-9 Wie gehen Sozialarbeiter und Sozialpädagogen mit den "Wirklichkeiten" ihrer Klienten um? Welche Möglichkeiten haben sie, auf diese Einfluß zu nehmen? Wie können sie sich an der "Lebenswelt" ihrer Klienten orientieren und welche Grenzen sind den Prozessen der Verständigung gesetzt? Wie stellen sie sich zu der Frage der "Macht" in der Klientenbeziehung und welche ethischen Maximen können sie in dieser Beziehung leiten? Auf diese Fragen versucht die Arbeit von Björn Kraus eine Antwort zu geben, indem sie auf der Basis des radikalkonstruktivistischen Paradigmas einen systemischen Ansatz zu einer lebensweltorientierten Interaktion entwickelt, der für die Praxis der Sozialen Arbeit fruchtbar gemacht werden kann. Das Buch richtet sich im Sinne einer Einführung an den interessierten Praktiker, der die Möglichkeit einer konstruktivistischen Handlungsorientierung für seine Arbeit kennenlernen und beurteilen möchte; es gibt aber auch wertvolle Anstöße für konstruktivistisch bereits vorgebildete Leser, die Fragestellungen zur Problematik der sozialarbeiterischen Intervention vertiefen möchten. Björn Kraus ist staatlich anerkannter diplomierter Sozialpädagoge und verfügt über Erfahrungen in Praxisfeldern der offenen Jugendarbeit und der stationären Jugendhilfe. Er beschließt gegenwärtig einen von der Systemischen Gesellschaft anerkannten Ausbildungskurs zur Theorie und Praxis der Systemischen (Familien-)Therapie und Beratung und promoviert an der Fakultät für Sozial- und Verhaltenswissenschaften der Universität Heidelberg. Björn Kraus, Dr. phil., Diplom-Sozialpädagoge (FH), Systemischer Therapeut und Berater (SG). Erfahrung in offener Jugendarbeit, stationärer Jugendhilfe und in Forschungsprojekten der Sozialen Arbeit. Promotion an der Fakultät für Sozial- und Verhaltenswissenschaften der Universität Heidelberg. Gegenwärtig Leiter des Kinder- und Jugendbüros des Stadtjugendamts Kaiserslautern und Lehrbeauftragter in der systemtherapeutisch orientierten Fortbildung in der Sozialen Arbeit an der Evangangelischen Fachhochschule Ludwigshafen. Inhalt 01 Vorwort 02 Einleitung 03 Neurobiologie und "Wirklichkeit" Wahrnehmung Die Funktion von Wahrnehmung Sinnesorgane Die Funktion der Sinnesorgane Informationserzeugung und Informationsverarbeitung bei der Wahrnehmung Kriterien der Wirklichkeitskonstruktion des Gehirns Wirklichkeitskonstruktion mit Hilfe "automatisierter" präkognitiver Leistungen Information und Bedeutung Ds Gedächtnis als Sinnesorgan Die "Wirklichkeit" als Konstrukt des Gehirns Der Unterschied zwischen "Realität" und "Wirklichkeit" Das Gehirn als Teil der konstruierten "Wirklichkeit" Zusammenfassung 04 Wissen als Resultat der kognitiven Auseinandersetzung mit Sinneswahrnehmungen Piagets "Schematheorie" des Lernens in ihrer radikalkonstruktivistischen Bedeutung Assimilation Akkommodation Äquilibration Lernen Viabilität als Ziel der Kognition - Wissen als Konstrukt Jenseits der Erfahrungen im "Hier und Jetzt" Reflexion Abstraktion und Generalisierung Repräsentation 05 Kann der Radikale Konstruktivismus ethische Konseqwuenzen haben? Individualität und der daraus resultierende Pluralismus von "Wirklichkeiten" Ethischer Pluralismus und die Notwendigkeit einer Ethik zweiter Ordnung Die Möglichkeit und Notwendigkeit, vom Sein aufs Sollen zu folgern Das "Wirkliche" Erkenntnissubjekt und der "naturalistische Fehlschluß" Naturalistischer Fehlschluß und Reduktionismus Ethisch Handeln als individueller Akteur in einer Gesellschaft Toleranzgebot Verantwortungsakzeptanz Begründungspflicht Grundannahmen des Radikalen Konstruktivismus und daraus folgernde ethische Maximen 06 Das Schützsche Lebensweltkonzept aus Sicht des Radikalen Konstruktivismus Phänomenologie Lebenswelt (Schütz) Typik Die drei Relevanzsysteme Die thematische Relevanz Die Auslegungsrelevanz Motivationsrelevanz 07 Folgerungen des radikalkonstruktivistischen Paradigmas für die Praxis der Sozialen Arbeit und Pädagogik Konstruktivistische Verstehenstheorie Lumpes "Wirklichkeitssicht des Komplexen" Die Berücksichtigung des biographischen Wissens Die Theorie der Selbstorganisation Die "Wahrnehmung der Selbstorganisation" (Der Bewußtseinsprimat) Konsequenzen für die Beschreibung der Systeme Sozialarbeiter/-pädagoge, Klient, Sozialpädagogische Situation Homöostase als Ziel der Selbstorganisation (Die Selbststabilisierungsteleologie) Der "Mythos instruktiver Interaktion" 08 Zur Möglichkeit der Einflußnahme auf Lernprozesse Lehren statt Dressieren Umweltstimuli Verstärkung Die mißverstandene Funktion der Sprache Orientierungsfunktion "Soziale" Interaktion Zur Idee eines "richtigen" pädagogischen Handelns 09 Macht Definition: Macht Strukturelle Koppelung Zur Möglichkeit von Macht Macht im materiellen Bereich Exkurs: Instruktive Macht vs. destruktive Macht Macht im kognitiven Bereich Machtspiele Ethische Folgerungen Zusammenfassende Reflexion 10 Schluß 11 Literaturverzeichnis

Siegfried Lorenz Die Botschaft der Träume Anleitung zum kreativen Umgang mit Träumen 2008 überarbeitete und erweiterte 2. Auflage 136 Seiten 12,5 x 20 cm dt. EUR 14,00 ISBN 978-3-86135-147-4 "Träume sind Schäume" heißt es im Volksmund. Im Gegensatz zu dieser Volksweisheit steht das Wissen schon alter Völker um die große Bedeutung der Träume. Auch die Psychoanalyse hat die große Bedeutung des Traumes erkannt und ihn als Fundgrube verschlüsselter unbewußter Botschaften entdeckt. Träume sind, wenn wir sie verstehen, unsere wirklichen Ratgeber. Sie geben Aufschluß nicht nur über unsere eigenen Ängste und Probleme, sondern auch über unsere Wünsche, Hoffnungen, Sehnsüchte und Zukunftsphantasien. Dieses Buch möchte Sie anregen, sich für Ihre eigenen Träume zu interessieren, sie ernst zu nehmen und sie mit derselben Selbstverständlichkeit wie die tägliche Körperpflege in Ihren Alltag zu integrieren. Damit verschaffen Sie dem Traum die Bedeutung, die ihm zukommt, nämlich Ihr bester Ratgeber zu sein, auf den Sie voll und ganz vertrauen können. Inhalt: Danksagung Vorwort Einführung Das Traumverständnis alter Kulturen Die tiefenpsychologische Interpretation des Traumgeschehens (Sigmund Freud / Carl Gustav Jung / Alfred Adler) Traumforschung Das Traumverhalten bei Kindern und Jugendlichen Verschiedene Träume: (Angst- und Alpträume / Prüfungsträume / Flug- und Fallträume / Todesträume / Schwangerschafts- und [Wieder-]Geburtsträume / Zahnträume / Tierträume / Wasserträume / Feuerträume / Labyrinthträume / Männerträume / Frauenträume) Traumbilder entschlüsseln lernen Erinnerung der nächtlichen Träume (Beispiel für das Führen eines Traumtagebuches / Imaginationsübung) Die imaginative Aufarbeitung von Träumen (3 Imaginationsübungen) Die gestalterische Umsetzung des Traumes (Imaginationsübung) Seminarteilnehmer/innen berichten über die Erkenntnisse, die sie über ihre Träume in den Traumseminaren gewonnen haben Die symbolische Bedeutung der Farben im Traum Kleines Lexikon der Traumsymbole Anmerkungen Literatur

Faschismus, Antifaschismus und Epoche sozialer Revolution Versuch einer philosophischen Annäherung 2022 139 Seiten 14,8 x 21 cm dt. EUR 22,00 ISBN 978-3-86135-999-9 Hier, in diesem Text, ist etwas unternommen worden, was es so eigentlich bisher noch nicht gibt. Es wird versucht, Faschismus nicht als Phänomen des Kapitalismus, sondern als eines von Epoche sozialer Revolution zu verstehen.Das aber stellt eine Reihe von weiterführenden Fragen. Es geht um formationsdialektische Inhalte. Es geht um die Abbildung von Imperialismus nicht aus der Sicht des Funktionierens von Kapitalismus sondern aus einer seines nicht mehr Funktionierens. Und das in der Dimension von Epoche ökonomischer Gesellschafstformation. Das meint Krise, nicht wie landläufig verstanden, als Bestandteil eines Krisen- oder Konjunkturzyklus. Das meint Krise als allgemeine Krise dieses Typus kapitalistischer ökonomischer Gesellschaftsformation überhaupt. ...

Das "Cannabisproblem" und die Wissenschaft Eine kritische Auseinandersetzung mit der Expertise"Auswirkungen von Cannabiskonsum und -missbrauch"von Petersen & Thomasius (2007) Christen, Robin (Studien zur qualitativen Drogenforschung und akzeptierenden Drogenarbeit; Bd. 46) 2009 144 S. 14,8 x 21 cm dt. EUR 20,00 ISBN 978-3-86135-259-3 Sowohl in der Bewertung eines möglichen therapeutischen Nutzens als auch in der Beurteilung gesundheitsschädlicher Konsequenzen bezieht sich die bis heute dominierende naturwissenschaftlich orientierte Cannabisforschung eher auf hypothetische, experimentell an Tieren unter Laborbedingungen gewonnene Annahmen als auf lebensweltnahe, verifizierte Erkenntnisse. Umso erfreulicher ist es, dass nun eine "neue" wissenschaftliche Expertise vorliegt, die den aktuellen Forschungsstand zu den "Auswirkungen von Cannabiskonsum und -missbrauch" unter evidenzbasierter Wissenschaftsorientierung im Sinne medizinischer, qualitätsgesicherter Standards und Leitlinien aufarbeitet. Erfreulich auch, dass es darüber hinaus jemand auf sich nimmt, diese "wissenschaftlich fulminante" Expertise akribisch zu durchforsten, um deren Bedeutung und Aussagekraft für eine "objektive" Einschätzung hinsichtlich der Gefahren des Konsums von Cannabisprodukten zu ermitteln. Der Autor dieses 46. Bandes in der Reihe Studien zur qualitativen Drogenforschung und akzeptierenden Drogenarbeit, herausgegeben von INDRO e.V., analysiert systematisch die Fragestellung, Zielsetzung, methodische Aufarbeitung und "evidenzbasierte" Auswertung der Expertise, die als ein systematisches Review der international publizierten Studien zur Cannabisforschung von 1996 - 2006 angelegt ist. Im Ergebnis jedoch entlarvt der Autor diese Expertise als einen weiteren Beleg für einen gesellschaftlich bedeutsamen und somit öffentlichkeitswirksamen, ideologisierenden Diskurs, der sich weiterhin in einer zumeist pathologisierenden, defizitorientierten und zum Teil auch kriminalisierenden Betrachtungsweise manifestiert. Inhalt: Vorwort 1. Einleitung 1.1 Vorgehensweise und thematischer Ablauf 2. Vorstellen der Expertise 2.1 Fragestellung und Zielsetzung der Expertise 2.2 Methoden und Durchführung 2.3 Selektion der verwendeten Publikationen 2.4 Zur Evaluation der Studien des Kerndatensatzes im Ergebnisteil der Expertise 2.5 Beschreibung der Ergebnisse 2.5.1 Organmedizinische Auswirkungen des Cannabiskonsums 2.5.2 Psychische und psychosoziale Auswirkungen des Cannabiskonsums 2.5.3 Neurokognitive Auswirkungen des Cannabiskonsums 3. Epidemiologie 3.1 Der Konsum von Cannabis in der Bundesrepublik Deutschland 3.2 Der internationale Cannabiskonsum 3.3 Ambulant und stationäre Behandlung von Cannabiskonsumenten in Deutschland 3.4 Aktuelle Zahlen und Trends des Cannabiskonsums in Deutschland 4. Evidenz-basierte Medizin 4.1 Der Begriff der Evidenz 4.2 Evidenz-basierte Medizin versus konventioneller Medizin – eine Analyse der Unterschiede 4.3 Vorgehensweisen und Methoden der EBM 4.3.1 Beurteilung einer Studie 4.3.2 Standards, Richtlinien, Leitlinien 4.3.3 Hierarchie der Evidenz 4.4 Formen medizinischer Veröffentlichungen 4.5 Diskussion 4.5.1 Möglichkeiten der Evidenz-basierten Medizin 4.5.2 Grenzen der Evidenz-basierten Medizin 5. Forschungsentwicklung und Forschungsstand 6. Kritische Analyse 6.1 Wissenschaft und Konstruktivismus 6.2 Zu den Begriffen der Wahrnehmung, Wissen, Wahrheit 6.3 Realitä:t und Wirklichkeit 6.4 Soziale Systeme 6.5 Sprache als Aufbau objektiver Wirklichkeit 6.6 Gesellschaftliche Erfahrung und Wissenschaft 6.7 Zusammenfassung 7. Gesellschaftliche Einbettung der Wissenschaft 7.1 Ideologien und Geschichten 7.2 Wissenschaft und Gesellschaftskritik 7.3 Wissenschaftskritik als Methodenkritik 7.4 Diskussion 8. Kritische Untersuchung der Expertise "Auswirkungen von Cannabiskonsum und -missbrauch" 8.1 Diskussion der Befunde und Methoden 8.2 Reaktionen der Fachöffentlichkeit 9. Schlussbetrachtung 10. Literaturverzeichnis

Das Respiratorische Feedback nach Leuner Hg./Ed.: Gerhard S. Barolin 2001 196 S. 20 Abb. 12,5 x 20 cm dt. EUR 23,00 ISBN 3-86135-108-0 Der Name Leuner ist vor allem mit der Entwicklung der Katathymen Imaginations-Psychotherapie verbunden. In seinem späteren Lebensabschnitt hat er sich aber vermehrt dem Respiratorischen Feedback zugewandt und es entwickelt. Es ist eine apparativ unterstützte Psychotherapie, die in ihrer Auswirkung wesentliche Anklänge an das Autogene Training hat, aber demgegenüber rascher therapeutische Dimensionen erreichen kann. Leuner arbeitete an einem zusammenfassenden Buch darüber, doch dabei hat ihn der Tod hinweg genommen. Der österreichische Arzt und Psychotherapeut Barolin war mit Leuner eng verbunden, hat schon in den 60er Jahren mit ihm in Göttingen an der Katathymen Imaginations-Psychotherapie gearbeitet und durch Entdeckung der spontanen Altersregression einen wesentlichen Beitrag dazu geleistet. Er hat auch mit dem Respiratorischen Feedback langjährige Erfahrungen gesammelt und nun auf sich genommen, aus den erhaltenen Fragmenten des Leiner'schen Buch-Konzeptes über das Respiratorische Feedback und einer Anzahl von diesbezüglichen Beiträgen anderer erfahrener Psychotherapeuten den derzeitigen Wissensstand darüber erstmalig zusammenzufassen. Das RFB ist einerseits noch relativ neu oder wenig bekannt, andererseits sind jedoch die Erfahrungen der damit Arbeitenden äußerst günstig, es besticht die Breite der Anwendbarkeit: von der Kinder- bis zur palliativen Psychotherapie, von der Krisenintervention übergehend in längere und tiefergehende Psychotherapie und nicht zuletzt die Anwendungseinfachheit und Raschheit der Wirkung. Das vorliegende Werk soll einem breiteren Kreis die neuen guten Wege zum wohle der Patienten eröffnen. Inhalt: Die Autoren G.S. Barolin: Vorwort G.S. Barolin: Das Respiratorische Feedback (RFB) - Basis und Praxis H. Leuner & H.K.A. Manshausen: Patientenanweisungen H. Leuner: Manuskriptfragmente H. Wätzig: Respiratorisches Feedback bei Kindern, Notfällen und psychosomatischen Erkrankungen H. Wätzig: Das RFB in Erfahrung und Einschätzung von damit arbeitenden Therapeuten Chr. Schenk: Ergänzungen zum RFB bei Kindern und Jugendlichen A. Bergdorf: Psycho-Onkologie und Schmerzbehandlung mit dem Respiratorischen Biofeeedback H. Horinek: Allgemeinmedizin und Psychosomatik H. Hörnlein-Rummel: RFB als Gruppentherapie W. Loesch: Erfahrungen mit dem Respiratorischen Feedback nach LEUNER in der Therapie chronischer Schmerzpatienten A. Horn: Dasv Respiratorische Feedback bei Multiple Sklerose H.K.A. Manshausen: Technik und Händlernachweis

Siegfried Lorenz Seelische Katastrophen als Chance Wie Kinder und Jugendliche durch Therapie ihre seelischen Verletzungen überwinden und ihr wahres Selbst finden 1994 113 Seiten 21 Abb. 14,8 x 21 cm dt. EUR 13,00 ISBN 3-86135-011-4 In der psychoanalytischen Therapie spielen Bilder ebenso wie Träume, Phantasien und andere schöpferische Gestaltungen eine wichtige Rolle. Sie kommen aus dem Unbewußten und enthalten eine Botschaft, die symbolisch verschlüsselt ist. Zur Entschlüsselung der Symbole wird auf die Tiefenpsychologie zurückgegriffen, die sich auch in der Traumdeutung bewährt hat. Ein Symbol ist niemals statisch und darf nie nur eindimensional betrachtet werden. Nach C.G. Jungs Verständnis ist das Wesentliche am Symbol seine Mehrschichtigkeit und Lebendigkeit. Es ist gleichsam geladen mit Kraft aus dem schöpferischen Urgrund, ist Teil des in uns liegenden Lebendig-Schöpferischen. Das Erleben und Durchleben der Symbole mit den dazugehörenden Gefühlen und Affekten aktiviert nicht nur schöpferische Kräfte in uns, sondern darüber hinaus werden auch innerseelische Prozesse in Gang gesetzt, die bewirken, daß unbewußte, verschüttete psychische Persönlichkeitsanteile wieder ins Bewußtsein integriert werden. Die Folge ist, daß psychische Störungen sich auflösen und es zur Heilung kommt. Bei den beschriebenen Fallstudien handelt es sich um Kinder und jugendliche Patienten mit unterschiedlichen seelischen Störungen, die der Autor ein Stück auf dem Weg zur Heilung begleitet hat. Inhalt: Danksagung Einleitung Warum näßt ein 6jähriger Junge wieder ein Regressive Wünsche eines kleinen Mädchens, das nicht mehr sprechen wollte Heilung eines jugendlichen Exibitionisten Ein gut begabter Jugendlicher kann plötzlich nicht mehr lernen Schulangstbewältigung mit Hilfe der Phantasie Wiedergeburtserlebnis eines 16½jährigen Jugendlichen mit Harnverhaltung Lebensunlust und Antriebslosigkeit eines 9jährigen Jungen. Was steckt dahinter? Glossar Literatur

Helden rauchen nicht!? Darstellung, Rezeptionsannahmen und Zensur von Drogen imcomic am Beispiel der Comicserie Lucky Luke Thomas, Gesa (Studien zur qualitativen Drogenforschung und akzeptierenden Drogenarbeit; Bd. 43) 2006 171 S. 14,8 x 21 cm dt. EUR 24,00 ISBN 3-86135-255-9 ISBN-13 978-3-86135-255-6 Comics spiegeln - wie andere Medien auch – durch deren Thematisierung die gesellschaftliche und kulturelle (Be-)Deutung von Drogen durch deren Thematisierung wider.Mit der von Gesa Thomas am Institut für Kriminologische Sozialforschung der Universität Hamburg erarbeiteten Studie liegt erstmals eine Untersuchung des Mediums Comic vor, in der der Umgang mit der Drogenthematik im Comic aus kriminologischer Perspektive betrachtet wird.Das Buch bietet nicht nur Comicliebhabern, an der Drogenthematik Interessierten oder Kriminologen aufschlussreiche Blicke auf die gesellschaftlichen Dramatisierungs-, Skandalisierungs- und Kriminalisierungsprozesse in Bezug auf die Darstellung von Drogen im Comic und die bestehenden Annahmen über deren Rezeption. Am Beispiel der seit 60 Jahren erscheinenden Comicserie Lucky Luke wird aufgezeigt, wie formelle und informelle Zensur die Darstellung von legalen und illegalen Drogen im Comic beeinflusst. Die Drogendarstellung wird in den Kontext der Drogengeschichte gesetzt, um festzustellen ob die Darstellung frei gestaltet wird oder den bestehenden moralischen Ansprüchen angepasst werden muss.Inhalt: Vorwort EinleitungI. Comic, Drogen und Zensur1. Kriminologischer Hintergrund2. Comic und Comic-Zensurgeschichte2.1 Die u.s.-amerikanische Comicgeschichte2.1.1 The golden age of comics2.1.2 Kriminalität in Comics und Moralunternehmertum: der Comic gerät in Verruf2.1.3 Der Comic Code2.1.4 Spidermans Kampf gegen Drogen und den Code2.1.5 Der Code verliert die Macht2.2 Die frankobelgische Comicgeschichte2.2.1 Das französische Gesetz zum Schutz der Jugend und der Code moral2.2.2 Der Comic wird zum Kulturgut2.3 Die deutsche Comicgeschichte2.3.1 Die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften2.3.2 Die freiwillige Selbstkontrolle für Serienbilder2.3.3 Schmutz und Schund ins Schmökergrab2.3.4 Der Comic wird gesellschaftsfähig2.3.5 Comics in der Deutschen Demokratischen Republik2.4 Blick nach Japan3. Der Comic in der Wissenschaft3.1 Konservative Wirkungsforschung3.2 Moderne Wirkungsforschung3.3 Comic-ForschungII. Darstellung von Drogen in Lucky Luke4. Qualitative Untersuchung von Lucky Luke4.1 Warum Lucky Luke4.2 Das Sample der Untersuchung4.2.1 Die Auswahl der Drogen4.2.2 Die Auswahl der Alben4.3 Die angewandte Methode5. Überblick über die Geschichte von Lucky Luke5.1 Die Autoren5.2 Entstehung und Verlauf der Veröffentlichungen5.2.1 Französischer Sprachraum5.2.2 Deutscher Sprachraum5.3 Der Kosmos des Lucky Luke5.3.1 Die Figuren5.3.2 Die zeitliche und thematische Einordnung der Serie6. Überblick über die Beeinflussung der Darstellungen innerhalb der Serie6.1 Verlagsauflagen6.2 Zensur und Moralunternehmertum bei Lucky Luke6.2.1 Das französische Gesetz zum Schutz der Jugend und der Code moral6.2.2 Deroca-Cola Konzern6.2.3 Die Hanna-Barbera-Studios und die Anti-Raucher-Bewegung Exkurs: Umsetzung des Nichtrauchens von Lucky Luke im deutschen Sprachgebiet7. Auswertung7.1 Das Drogenvorkommen in der Serie7.1.1 Tabak7.1.2 Alkohol7.1.3 Koffein7.1.4 Kokain7.1.5 Wunderelixiere7.1.6 Opiate7.1.7 Halluzinogene7.2 Das Drogenkonsumverhalten von Lucky Luke7.3 Das Drogenkonsumverhalten anderer Figuren7.4 Die inhaltliche Darstellung von Drogen7.4.1 Drogen als thematischer Inhalt der Handlung7.4.2 Darstellung von Drogenkonsum als Genuss7.4.3 Darstellung von Drogen im Zusammenhang mit Kriminalität7.4.4 Darstellung von gesundheitlichen Aspekten des Drogenkonsums7.4.4.1 Gesundheitsfördernde Wirkung7.4.4.2 Gesundheitsschädigende Wirkung7.4.5 Darstellung der Mäßigkeitsbewegung und von Gegnern des Drogenkonsums7.5 Abschließende BewertungResümee Literaturverzeichnis Bildnacxhweis Anhänge

Die "sanfte" Kontrolle Suchtprävention als Drogenpolitik Schneider, Wolfgang (Studien zur qualitativen Drogenforschung und akzeptierenden Drogenarbeit; Bd. 44) 2006 96 S. 14,8 x 21 cm dt. EUR 15,00 ISBN-13 978-3-86135-256-3 Suchtprävention richtet sich meist nicht an das, was Jugendliche und junge Erwachsene aktuell tun, sondern was sie tun könnten. Insofern wird "der" mögliche Drogenkonsument zum Objekt der Begierde fürsorglicher Präventionsanstrengungen und "sanfter" Kontrollstrategien vor einem häufig drameninszeniernden Hintergrund diffuser Gefahren- und Bedrohlichkeitsannahmen ("Die Seuche Cannabis"). Dabei ist gegenwärtig in der Suchtprävention ein Hang zu "Lösungstechnologien" festzustellen und die Beherrschbarkeit sozialer Risiken wird suggeriert. Wenn nur so früh wie möglich interveniert wird, dann wäre der Gebrauch psychoaktiv wirksamer Substanzen vermeidbar. Der Autor des 44. Bandes in der Reihe Studien zur qualitativen Drogenforschung und akzeptierenden Drogenarbeit, herausgegeben von Indro e.V., rekonstruiert kritisch und teilweise auch provokativ die unterschiedlichen Formen suchtpräventiver Zugriffsweisen als "funktional-symbolische" Drogenpolitik. Suchtprävention und Drogenhilfe müssen sich auch aus Legitimationsgründen auf eine Problem-, Defizit- und Risikoblickrichtung "zielgruppenbezogen", "früherkennend" und "frühintervenierend" orientieren. Ihre Funktion ist dabei, das medial und somit auch "moralisch" hochstilisierte jugendliche Drogenproblem "erträglich" zu gestalten und die Öffentlichkeit durch symbolisch vermittelte Sinngebungen zu beruhigen, Abschließend wird ein realitätsgerechtes Konzept einer akzeptanzorientierten Verbraucherbegleitung im Sinne der moderierenden Unterstützung einer "genussfähigen Drogengebrauchskompetenz" entworfen und in den Kontext einer kritischen Aufarbeitung funktionaler Drogenpolitik und Drogenhilfe gestellt. Inhalt: 1. Das suchtpräventive Paradoxon 2. Wie Drogenprobleme und präventive Zugriffsweisen "gemacht" werden 3. Problemwahrnehmung, Problemthematisierung, Problembearbeitung: Eine "Entwicklungsgeschichte" 4. Alte und neue Drogenmythen 5. Suchtprävention als Sedativum 6. Pädagogische Problem- und Risikokontrolle 7. Genussfähige Gebrauchskompetenz 8. Zukunftsperspektiven von Suchtprävention und Drogenhilfe Literaturverzeichnis

Transcultural Music History. Global Participation and Regional Diversity in the Modern Age Reinhard Strohm (Ed.) (Intercultural Music Studies Vol.: 24) 2021 448 p. + 4 plates numerous figures, photos and musical notations Index 4 color plates 17 x 24 cm hardcover (UVP) EUR 48,00 ISBN 978-3-86135-656-1 This book engages with a transcultural history of music: with musical events, processes and discourses that happened because the world is not compartmentalised in national cultures. The musical experiences reported in these stories, distributed over several continents, were guided by a ′transcultural consciousness′. This means that the historiographers of African music, the practitioners of military music, the proponents of Bach′s music in other continents, the creators and users of sound media, could act as they did because they were conscious of a globalised cultural environment. They participated in wider options but often insisted on their own diversity. A ′global history of music′ (to quote the Balzan Musicology Project from which this volume originates) would be the sum total of musical histories, large and small, around the world. The focus of this book, however, is on musical processes and debates that have in themselves been conditioned by the transcultural consciousness of the modern era. Nineteen specialists of music history, ethnomusicology and cultural studies describe a surprising patchwork of local expertise and global significance. The people who have contributed to this patchwork are innumerable. Contents List of colour plates List of figures List of music examples Index Preface (Reinhard Strohm) Colour plates Introduction Max Peter Baumann: Towards a transcultural music history? The Historiography of African Music Preview Tobias Robert Klein: Panafrica and the idea of (non) absolute music Gerhard Kubik: History, mathematics and auditory perception in African music: A roundtrip through the lecturer’s fieldwork Anna Maria Busse Berger: Ballanta, Trittelvitz and Hagena: A 1920s conversation on church music in Africa Barbara Titus: The West in musical retrospect: The historiographical implications of South African maskanda music Martial and Military Music Traditions Preview Morag Josephine Grant: Chaos and order: Issues in the historiography of martial music Keith Howard: Blowing and hitting: Korean envoys, processionals and martial music Silke Wenzel: Military music in 16th- and early 17th-century Europe: A musical command system between improvisation and denotation Global Views on Bach Preview Thomas A. Cressy: Bach in the early Shōwa-period Japan (1926–1945): Historiography and reception Kayoung Lee: The Bach tercentenary in South Korea (1985): Commemoration, recollection and reflection Daniela Fugellie: Bach and the renewal of Chilean musical life since the 1920s Christina Richter-Ibáñez: Through the lenses of neoclassicism, the Viennese School and exile: An examination of Johann Sebastian Bach in Argentina, 1920 to 1950 Eva Moreda Rodríguez: Bach in Spain and Mexico (1917–1958) through the works of Adolfo Salazar Christin Hoene: Bach (and his absence) in postcolonial Indian literature: The politics of absolute music and genius Media and Transcultural Music History Preview James Kirby: Towards a comparative history of tonal text-setting practices in South East Asia James Mitchell: The Siamese gramophone record industry 1903–1940 in regional context Dariusz Brzostek: Electronic music, socialism and modernity: On remastering the archives of the Polish Radio Experimental Studio Razia Sultanova: The non-Russian sound of post-Soviet Moscow Tom Western: Archival silence: Friction, remediation and purification in online sound archives Bibliography Notes on Contributors

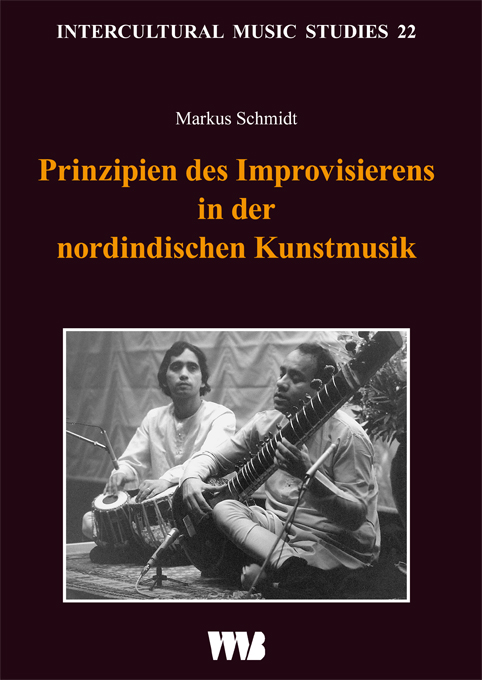

Prinzipien des Improvisierens in der nordindischen Kunstmusik Empirische Untersuchungen der Unterrichts- und Aufführungspraxis Markus Schmidt (Intercultural Music Studies Vol.: 22) 2018 232 S. Buch + 1 Audio-CD zahlr. Notenbeispiele Index 17 x 24 cm EUR 46,00 ISBN 978-3-86135-653-0 Nordindische Kunstmusik gilt als Paradebeispiel improvisierter Musik. Bis zu fünfundneunzig Prozent einer Aufführung seien improvisiert, so ist oftmals von indischen Musikern zu hören. Umso erstaunlicher mutet es an, dass Improvisation in der viele Jahre dauernden klassischen indischen Musikausbildung weder theoretisch noch praktisch eine Rolle spielt. Musikunterricht in Indien folgt dem Prinzip strikter Imitation: der Schüler versucht das, was ihm der Lehrer vorsingt oder -spielt, so exakt wie möglich zu kopieren. Anders ausgedrückt üben indische Musiker über Jahre hinweg vorkomponiertes Material und treten schließlich extensiv improvisierend vor ein Publikum. Um diesen offenkundigen Widerspruch aufzulösen, wendet sich der Autor zunächst den vielfältigen Bedeutungsdimensionen des Improvisationsbegriffs zu und untersucht dessen Anwendbarkeit im Kontext der nordindischen Kunstmusik. Die Tatsache, dass zwischen Unterrichts- und Aufführungspraxis nichts liegt, was für die Ausbildung von Improvisationskompetenz verantwortlich sein könnte, führt ihn zu seiner Leithypothese, der zufolge das Improvisieren in der nordindischen Kunstmusik durch Prinzipien geleitet wird, die durch den Unterrichtsmodus intuitiv angeeignet und in der Aufführungspraxis ebenso intuitiv angewandt werden. Durch die vergleichende Untersuchung von Unterrichts- und Aufführungspraxis gelingt es dem Autor, die zugrundeliegenden Prinzipien des Improvisierens zu isolieren und somit implizites Improvisationswissen zu explizieren. Während sich die Unterrichtsanalyse auf Beispiele aus der wissenschaftlichen Literatur sowie eigene Feldforschungen stützt, basiert die Aufführungsnalyse auf der Transkription einer einstündigen Performance des sitār-Maestros Pandit Subroto Roy Chowdhury und des tablā-Spielers Sanjib Pal. Eine CD mit 6 Audio-Beispielen, 1 Film sowie die Transkription der Performance von Rāga Yaman (pdf – 121 S.) ergänzen diesen Band. Inhalt I. TEXTTEIL Vorwort Anmerkungen zur Transliteration Anmerkungen zur Transkription Einleitung 1. Improvisation – Begriff und Bedeutung 1.1 Autoren 1.1.1 Ernst Ferand 1.1.2 Bruno Nettl 1.1.3 Derek Bailey 1.2 Definitionen 1.3 Etymologische Rekonstruktionen 1.4 Fazit 2. Überblick zur nordindischen Kunstmusik 2.1 Kurze Kulturgeschichte der indischen Kunstmusik 2.2 Zentrale Konzepte: rāga und tāla 2.2.1 rāga – Begriff und Konzept 2.2.1.1 Tonsystem 2.2.1.2 Beispiel rāga Yaman 2.2.2 tāla – Begriff und Konzept 2.2.2.1 Der tihāī 2.3 Konventionen der nordindischen Kunstmusik 2.3.1 Musikalische Stile und Formen 2.3.2 Ensembles 3. Improvisation in der Musikvermittlung 3.1 Das traditionelle Unterrichtssystem 3.1.1 gharānā 3.1.2 guru-śisya-paramparā 3.1.3 tālīm 3.1.4 Das traditionelle Unterrichtssystem im 21. Jahrhundert 3.2 Musikvermittlung in der zeitgenössischen Unterrichtspraxis 3.2.1 Beispiele aus der wissenschaftlichen Literatur 3.2.1.1 Musikvermittlung im Ghulam Ali Khān sarod-gharānā 3.2.1.2 Musikvermittlung im Imdad Khān sitār- und surbāhār-gharānā 3.2.1.3 Musikvermittlung im Dāgar bānī 3.2.1.4 Fazit 3.2.2 Teilnehmende Beobachtung in der Musikethnologie 3.2.2.1 Persönlicher Bezug zur nordindischen Kunstmusik 3.2.3 Musikvermittlung in teilnehmender Beobachtung 3.2.3.1 sitār-Unterricht bei Lalit Gomes 3.2.3.2 rudrā vīnā-Unterricht bei Ashish Sankrityayan 3.2.3.3 sitār-Unterricht bei Subroto Roy Chowdhury 3.2.3.4 Vergleichende Untersuchung des ālāp-Unterrichts 3.3 Fazit 4. Improvisation in der Aufführungspraxis 4.1 Improvisation in der Literatur zur nordindischen Kunstmusik 4.2 Aufführungsanalyse 4.2.1 Methodik 4.2.2 Aufnahme 4.2.3 Aufführungsanalyse rāga Yaman 4.2.3.1 Aufbau 4.2.3.2 Groß-ālāp 4.2.3.2.1 ālāp 4.2.3.2.2 jod 4.2.3.2.3 ālāp-jhālā 4.2.3.3 vilambit gat 4.2.3.3.1 Rhythmische Struktur von Masidkhāni-gat 4.2.3.3.2 Melodische Analyse von Masidkhāni-gat 4.2.3.3.3 Chronologische Analyse vilambit gat 4.2.3.4 drut gat 4.2.3.4.1 drut gat-Strukturen 4.2.3.4.2 Chronologische Analyse drut gat 4.2.3.4.3 gat-jhālā 4.3 Interpretation 4.3.1 Der rāga als Leitprinzip des Improvisierens 4.3.1.1 rāga-Skala 4.3.1.2 Tonhierarchien 4.3.1.2.1 Tonale Zentren 4.3.1.2.2 Stärke, Länge und Behandlung bestimmter Töne 4.3.1.2.3 Fazit 4.3.1.3 Intonations- und Ornamentierungsweisen 4.3.1.4 Charakteristische Phrasen (Melodische Bewegungen) 4.3.1.5 rāga-intrinsische Balance 4.3.1.6 Fazit 4.3.2 Rhythmus und Metrum als Prinzipien des Improvisierens 4.3.2.1 Tempo 4.3.2.2 Rhythmische Gestaltung von Groß-ālāp 4.3.2.3 Rhythmische Gestaltung metrisierter Strukturen 4.3.2.3.1 vilambit gat 4.3.2.3.2 drut gat<7i> 4.3.2.4 Fazit 4.3.3 Gestaltprinzip 4.3.4 Komposition als Prinzip improvisatorische Gestaltung 4.3.5 Ästhetische Prinzipien 4.3.5.1 Prinzip der variierenden Wiederholung 4.3.5.2 Prinzip der Kontrastierung 4.3.5.3 Prinzip des passenden Übergangs 4.3.5.4 Prinzip der Erwartungserzeugung 4.3.5.5 Fazit 5. Konklusion Quellenverzeichnis CD-Inhalt Register II. TRANSKRIPTIONSTEIL Subroto Roy Chowdhury: rāga Yaman: ālāp, jod, jhālā Subroto Roy Chowdhury: rāga Yaman: vilambit gat Subroto Roy Chowdhury: rāga Yaman: drut gat

Juristisches Wörterbuch Türkisch-Deutsch / Deutsch-Türkisch Mehmet Metin 2008 152 Seiten 12,5 x 20 cm dt. u. türk. EUR 20,00 ISBN 978-3-86135-149-8 Mangelnde Sprachkenntnisse engen den Menschen in vielerlei Hinsicht ein und grenzen ihn aus. Dies wird insbesondere dort sichtbar, wo Menschen gezwungen sind, ihre Probleme und Wünsche anderen mitzuteilen, wie zum Beispiel im Umgang mit Behörden oder Rechtsanwälten. Die deutsche Rechts- und Behördensprache ist schon für Menschen, die mit der deutschen Sprache aufgewachsen sind oft schwer zu verstehen; für Ausländer, gleich welcher Herkunft, ist es fast unmöglich. Dies führt oft dazu, dass der betroffene Bürger in vielen Fällen faktisch zum Objekt degradiert wird, über dessen Belange entschieden wird, ohne dass er die betreffenden Vorgänge nachvollziehen bzw. verstehen kann. Dadurch fühlt er sich hilflos und ausgeliefert. Es ist schwierig Entscheidungen zu respektieren, die man nicht verstehen kann. So entsteht Misstrauen und dadurch wieder Ausgrenzung. Gerade aus dem schwierigen Umfeld der Behörden- und Rechtssprache zeigt das vorliegende Wörterbuch häufig gebrauchte Begriffe aus der Behörden-, Rechtsanwalts- und Gerichtspraxis auf. Damit ermöglicht es Rechtsanwälten sowie Behördenvertretern eine verbesserte Kommunikation mit türkischen Mitbürgern und bietet die Möglichkeit Maßnahmen und Entscheidungen verständlicher darzulegen.

Wilfrid von Boch-Galhau Parental Alienation and Parental Alienation Syndrome/Disorder A serious form of psychological child abuse– with case examples – ENGLISH EDITION 2013 168 p. english 12 x 19 cm EUR 20,00 ISBN 978-3-86135-326-3 Induced parent-child alienation has been described in the psychological professional literature for more than 60 years. However, only in the eighties and nineties six research groups, or in some cases individual researchers, introduced names for the phenomenon: Wallerstein & Kelly and Johnston & Roseby speak of "e;pathological alignment"e; and "e;visitation refusal"e;; Clawar & Rivlin of "e;programmed and brainwashed children"e;; Kelly & Johnston of "e;The alienated child"e;; Warshak of "e;pathological alienation"e;; Gardner, Kopetski and Kopetski and Rand & Rand of "e;Parental Alienation Syndrome"e;, and Bernet of "e;Parental Alienation Disorder"e; or "e;Parental Alienation"e;. Although parental alienation is already integrated into the judicial codes of various countries (for example Brazil) and although it has explicitly entered the case law of many countries and of the European Court of Human Rights, the phenomenon is still stubbornly trivialised or denied. The author—a psychiatrist and psychotherapist—has lent a voice to some victims of parental alienation among the many documented cases from his practice. Their letters, case histories, interviews, and follow-up interviews describe their life experiences and resulting serious problems that have stayed with them well into adulthood. This book is a plea for the recognition of induced parentchild alienation as a form of psychological child abuse, for timely prevention and intervention, and for an end to its trivialisation and denial. Table of Content: Acknowledgments Preface: Effi Briest 1. Introduction to induced parent-child alienation (PAS) and some references to international literature 2. Definition, symptoms and alienation techniques in PAS 2.1 Definition 2.2 Symptoms 2.3 Important alienation techniques 3. Psychiatric and psychosomatic effects of PAS induction on affected adult children of divorce 4. Relational dynamics and psychodynamic background in PAS in the context of separation and divorce 4.1 Among the programming parents 4.2 Among the excluded parents 4.3 Among the programmed children 5. Outlook and concluding remarks 6. Abstract 7. Notes 8. References