Lieferbare Bücher

Hier finden Sie Bücher aus dem VWB-Verlag, die wir hier schon eingepflegt haben. In den nächsten Tagen und Wochen werden wir alle noch verfügbaren Titel hier einpflegen.

Sufyana Musiqi - The Classical Music of Kashmir Pacholczyk, Jozef (Intercultural Music Studies Vol.: 9) 1996 261 p. Book and Compact Disc 7 illustrations, 18 tab., 219 musical examples, index, bibliography, appendices Hc 13,5 x (UVP): EUR 38,00 ISBN 3-86135-640-6 "Sufyana musiqi" (Sufi music) is the vocal ensemble music of the urban elite of Kashmir, a part of Jammu and Kashmir, the nothernmost province of India. It functions principally as a religious music, being connected with the rituals of the Sufis (Muslim mystics) and as an elite entertainment music performed in a secular context. Sufyana reflects the cultural position of Kashmir as a meeting point between the Persian-dominated culture of Central Asia and India. Through the description and analysis of the practice, repertory, context, and theory, the book documents this now quickly disappearing tradition. It contains an analytical catalog of forty-seven maqam suites in use in the 1970s and 1980s. Contents Introduction Part 2 The Tradition of sufyana Maqam Maqam Maqam 'Araq Asavari (navroz-e-khara) 'Ashiran Bahar ('ushshaq) Bayate Behag (bihag, hijaz) Behbas Bhairavi (bharvi) Bilaval Buzurg Chargah (chahargah) Dhanasri Divgandhar (kanada) Gabri (hisar) Husayni (zarkash) Jangla (mukhalif) Jazvanti Jinjoti (manj, majiri) Kanada (divgandhar) Khamanch (khamanche, khamanch, kamanche, kamanj, asfahan, isfahan, safahan) Kochak (kalyan) Kuhi (mubaraqa') Lalit Malhar (nihuft, mallar) Nat kalyan (avj) Nava Navroz-e-'ajam Navroz-e-'arab Nayriz Panjgah (rast-e-farsi) Paraj (nayriz-e-kabir) Purbi (zalab) Rahavi (bastanegar) Ramkali Rast (rast-e-kashmiri) Saba (navroz-e-saba) Sarang Segah Sendhuri Shahnaz (zengola) Suhani (nishaporak) Tilang (mahur) Todi (buzurg) Udasi (maghlub) 'Uzzal ('uzzal-e-farsi) Zaval (pahlavi, pahalvi) Appendix 1 List of Principal Sufyana Musicians 1970-1990 Appendix 2 List of Manuscripts Appendix 3 Notes for the Accompanying Compact Disc Notes Bibliography Index

Sexuality, Shamanism, and Transformation Michael Ripinsky-Naxon (Ethnomedizin und Bewußtseinsforschung / Ethnomedicine and the Study of Consciousness) 1997 92 pp. 11 fig. 14,8 x 21 cm EUR 11,00 ISBN 3-86135-458-6 Sexuality and the principle of polarity comprise fundamental tenets in shamanistic cosmology. The sexual energy is not only an engendering force, but a powerful mode of revitalization. Hence, its role becomes especially potent in an individual healing process that is transformative. By becoming an intermediary between the two polarities, the shaman is able to merge - spiritually and even physically, sometimes - both principles within his or her person. Transcendence is attained by abolishing the defferentiating boundaries, or the unification of the opposites, and thus experiencing a primordial condition. Contents: In the Beginning A propos Gifts of Prometheus: Fire, Speech, and Promiscuity The Naked Goddess Sexuality and Transformation Sexuality and the Creative Self Shamanism and Sexuality Sexuality and Transcendence Androgyny and Polar Biunity Androgyny and Union of the Opposites Polarity, Binary Systems, and the I Ching Shamanistic Initiation, Ecstasy, and Transformation Notes Bibliography

Band 55 (Abhandlungen und Berichte der Staatlichen Ethnographischen Sammlungen Sachsen) Hg./Ed.: Staatliche Kunstsammlungen Dresden, Museen für Völkerkunde Dresden, Leipzig, Herrnhut 2021 200 S. + 64 Seiten Farbtafeln EUR 49,00 ISBN 978-3-86135-783-4 Der vorliegende Band widmet sich der so wichtigen Grundlagenforschung in den Ethnographischen Sammlungen Sachsens. Im Mittelpunkt stehen Sammlungen, die auf Grund ihres Alters, ihrer kulturgeschichtlichen Stellung oder ihres Alleinstellungsmerkmals von übergeordneter Bedeutung sind. Einmal mehr werden dabei die Vielfalt und Komplexit&sauml;t theoretischer und praktischer Fragestellungen der Kulturforschung in ihren globalen Bezügen verdeutlicht. Dies betrifft ebenso eine kritische sammlungs- und museumshistorische Betrachtung als eine wichtige Voraussetzung der wieder ganz aktuellen Provenienzforschung. Wie immer sind wir auch in diesem Band der Freiheit des wissenschaftlichen Arbeitens mit unterschiedlichen Wissenschaftskonzepten verpflichtet. Gerade in der Multiperspektivität unseres Faches liegt ein unersch&oouml;pfliches Potential, um Menschheits- und Kulturgeschichte nicht nur verstehen, sondern auch gemeinsam fortschreiben zu können. Die Beiträge befassen sich mit den rituellen Wurzeln der zeitgenössischen Malerei der indischen Warli und musealen Antworten darauf (Eva Göttke), mit neuen Forschungsfragen zu historischen translokalen Netzwerken und religionsübergreifenden Praktiken in Hinblick auf einen mediterranen Synkretismus anhand magisch-religiöser Objekte der Sammlung P. W. Schienerl (Tobias Mörike) und mit der Provenienz archaischer Werkzeuge und einem frühen wissenschaftlichen Richtungsstreit zur Besiedlungsgeschichte Neuseelands (Christine Schlott). Eine kritische museums- und wissenschaftshistorische Betrachtung ermöglichen Beiträge zu den ehemaligen Bildungs- und propagandistischen Anliegen einer Sammlung von Lebendabgüssen von 1878 bis 1920 (Petra Martin) und zu sowohl innovativen wissenschaftlichen Methoden als auch fragwürdigen Forschungsansätzen und -zielen in der ersten Hälfte des 20. Jh. anhand des Lebenswerkes von Bernhard Struck (Silvia Dolz). Mit einem Beitrag über die halbsesshaften Pirahã am Rio Maici in Zentralbrasilien werden abschlie&szöig;end nicht nur die Antworten indigener Gemeinschaften auf spezifische Umwelt- und Lebensbedingungen thematisiert, sondern auch weiterführende Wege theoretischer kulturgeschichtlicher Forschung eröffnet (Klaus-Peter Kästner). The present volume makes an important contribution to basic research regarding assemblages held by the ethnographic collections of Saxony. The focus is on groups of items that are of overriding importance owing to their age, their significance for cultural history, or their unique character. The various essays illustrate once again the diversity and complexity of the theoretical and practical issues being addressed by cultural research in a global context. This includes the critical re-evaluation of the history of collections and museums as an important prerequisite for provenance research, a matter that is of renewed topicality at present. As always, in this volume we are again committed to the principle of academic freedom following different scholarly approaches. It is the very multiperspectivity of our subject that not only offers inexhaustible potential for understanding human and cultural history, but will also ensure that we are able to continue writing that history together. The articles deal with the ritual roots of contemporary Indian Warli painting and museum responses to them (Eva Göttke), new research on historical translocal networks and cross-religious practices in view of Mediterranean syncretism as exemplified by magical-religious objects from the P. W. Schienerl Collection (Tobias Mörike), and the provenance of archaic tools and an early academic dispute concerning the history of human settlement in New Zealand (Christine Schlott). A critical interrogation of the history of museums and scholarship forms the background to an article on a collection of life casts made between 1878 and 1920 and the educational and propaganda motivations behind them (Petra Martin), as well as to an analysis of both innovative scientific approaches and questionable research methods and objectives adopted in the first half of the twentieth century by Bernhard Struck (Silvia Dolz). Finally, an essay on the semi-sedentary Pirahã on the Rio Maici in Central Brazil not only addresses the responses of indigenous communities to specific environmental and living conditions, but also opens up new avenues for further research on theoretical aspects of cultural history (Klaus-Peter Kästner). Inhalt: Klaus-Peter Kästner, Dresden Autorenverzeichnis Zwischen ritueller und zeitgenössischer Kunst. Die Malereien der Warli. Eva Göttke, Dresden Magische materielle Kultur aus Ägypten. Die Amulett-Sammlung von Peter Schienerl im Museum für Völkerkunde Dresden. Tobias Mörike, Gotha Über Moa-Jäger und ihre Werkzeuge. Der Austausch zwischen Adolph Bernhard Meyer (Dresden) und Julius von Haast (Christchurch). Christine Schlott, Leipzig Individuum und Typus. Zur "Rassenbüsten"-Sammlung am Museum für Völkerkunde Dresden Petra Martin, Dresden "Seelenfiguren" vom Bissagos-Archipel als Expeditionsertrag. Vom Sammeln und vom Ideal der Vollständigkeit in der Forschung Bernhard Strucks Silvia Dolz, Dresden Bernhard Struck (1888–1971): "Afrika erkennen". Von Konstruktion und Dekonstruktion eines Weltbildes. Eine wissenschaftskritische Annäherung Silvia Dolz, Dresden Prolog Rolf Krusche, Dresden Die Pirahá des Rio Maici in Zentralbrasilien (mit einer historischethnographischen Klassifizierung ihrer Stammeskultur)

Transcultural Music History. Global Participation and Regional Diversity in the Modern Age Reinhard Strohm (Ed.) (Intercultural Music Studies Vol.: 24) 2021 448 p. + 4 plates numerous figures, photos and musical notations Index 4 color plates 17 x 24 cm hardcover (UVP) EUR 48,00 ISBN 978-3-86135-656-1 This book engages with a transcultural history of music: with musical events, processes and discourses that happened because the world is not compartmentalised in national cultures. The musical experiences reported in these stories, distributed over several continents, were guided by a ′transcultural consciousness′. This means that the historiographers of African music, the practitioners of military music, the proponents of Bach′s music in other continents, the creators and users of sound media, could act as they did because they were conscious of a globalised cultural environment. They participated in wider options but often insisted on their own diversity. A ′global history of music′ (to quote the Balzan Musicology Project from which this volume originates) would be the sum total of musical histories, large and small, around the world. The focus of this book, however, is on musical processes and debates that have in themselves been conditioned by the transcultural consciousness of the modern era. Nineteen specialists of music history, ethnomusicology and cultural studies describe a surprising patchwork of local expertise and global significance. The people who have contributed to this patchwork are innumerable. Contents List of colour plates List of figures List of music examples Index Preface (Reinhard Strohm) Colour plates Introduction Max Peter Baumann: Towards a transcultural music history? The Historiography of African Music Preview Tobias Robert Klein: Panafrica and the idea of (non) absolute music Gerhard Kubik: History, mathematics and auditory perception in African music: A roundtrip through the lecturer’s fieldwork Anna Maria Busse Berger: Ballanta, Trittelvitz and Hagena: A 1920s conversation on church music in Africa Barbara Titus: The West in musical retrospect: The historiographical implications of South African maskanda music Martial and Military Music Traditions Preview Morag Josephine Grant: Chaos and order: Issues in the historiography of martial music Keith Howard: Blowing and hitting: Korean envoys, processionals and martial music Silke Wenzel: Military music in 16th- and early 17th-century Europe: A musical command system between improvisation and denotation Global Views on Bach Preview Thomas A. Cressy: Bach in the early Shōwa-period Japan (1926–1945): Historiography and reception Kayoung Lee: The Bach tercentenary in South Korea (1985): Commemoration, recollection and reflection Daniela Fugellie: Bach and the renewal of Chilean musical life since the 1920s Christina Richter-Ibáñez: Through the lenses of neoclassicism, the Viennese School and exile: An examination of Johann Sebastian Bach in Argentina, 1920 to 1950 Eva Moreda Rodríguez: Bach in Spain and Mexico (1917–1958) through the works of Adolfo Salazar Christin Hoene: Bach (and his absence) in postcolonial Indian literature: The politics of absolute music and genius Media and Transcultural Music History Preview James Kirby: Towards a comparative history of tonal text-setting practices in South East Asia James Mitchell: The Siamese gramophone record industry 1903–1940 in regional context Dariusz Brzostek: Electronic music, socialism and modernity: On remastering the archives of the Polish Radio Experimental Studio Razia Sultanova: The non-Russian sound of post-Soviet Moscow Tom Western: Archival silence: Friction, remediation and purification in online sound archives Bibliography Notes on Contributors

Prinzipien des Improvisierens in der nordindischen Kunstmusik Empirische Untersuchungen der Unterrichts- und Aufführungspraxis Markus Schmidt (Intercultural Music Studies Vol.: 22) 2018 232 S. Buch + 1 Audio-CD zahlr. Notenbeispiele Index 17 x 24 cm EUR 46,00 ISBN 978-3-86135-653-0 Nordindische Kunstmusik gilt als Paradebeispiel improvisierter Musik. Bis zu fünfundneunzig Prozent einer Aufführung seien improvisiert, so ist oftmals von indischen Musikern zu hören. Umso erstaunlicher mutet es an, dass Improvisation in der viele Jahre dauernden klassischen indischen Musikausbildung weder theoretisch noch praktisch eine Rolle spielt. Musikunterricht in Indien folgt dem Prinzip strikter Imitation: der Schüler versucht das, was ihm der Lehrer vorsingt oder -spielt, so exakt wie möglich zu kopieren. Anders ausgedrückt üben indische Musiker über Jahre hinweg vorkomponiertes Material und treten schließlich extensiv improvisierend vor ein Publikum. Um diesen offenkundigen Widerspruch aufzulösen, wendet sich der Autor zunächst den vielfältigen Bedeutungsdimensionen des Improvisationsbegriffs zu und untersucht dessen Anwendbarkeit im Kontext der nordindischen Kunstmusik. Die Tatsache, dass zwischen Unterrichts- und Aufführungspraxis nichts liegt, was für die Ausbildung von Improvisationskompetenz verantwortlich sein könnte, führt ihn zu seiner Leithypothese, der zufolge das Improvisieren in der nordindischen Kunstmusik durch Prinzipien geleitet wird, die durch den Unterrichtsmodus intuitiv angeeignet und in der Aufführungspraxis ebenso intuitiv angewandt werden. Durch die vergleichende Untersuchung von Unterrichts- und Aufführungspraxis gelingt es dem Autor, die zugrundeliegenden Prinzipien des Improvisierens zu isolieren und somit implizites Improvisationswissen zu explizieren. Während sich die Unterrichtsanalyse auf Beispiele aus der wissenschaftlichen Literatur sowie eigene Feldforschungen stützt, basiert die Aufführungsnalyse auf der Transkription einer einstündigen Performance des sitār-Maestros Pandit Subroto Roy Chowdhury und des tablā-Spielers Sanjib Pal. Eine CD mit 6 Audio-Beispielen, 1 Film sowie die Transkription der Performance von Rāga Yaman (pdf – 121 S.) ergänzen diesen Band. Inhalt I. TEXTTEIL Vorwort Anmerkungen zur Transliteration Anmerkungen zur Transkription Einleitung 1. Improvisation – Begriff und Bedeutung 1.1 Autoren 1.1.1 Ernst Ferand 1.1.2 Bruno Nettl 1.1.3 Derek Bailey 1.2 Definitionen 1.3 Etymologische Rekonstruktionen 1.4 Fazit 2. Überblick zur nordindischen Kunstmusik 2.1 Kurze Kulturgeschichte der indischen Kunstmusik 2.2 Zentrale Konzepte: rāga und tāla 2.2.1 rāga – Begriff und Konzept 2.2.1.1 Tonsystem 2.2.1.2 Beispiel rāga Yaman 2.2.2 tāla – Begriff und Konzept 2.2.2.1 Der tihāī 2.3 Konventionen der nordindischen Kunstmusik 2.3.1 Musikalische Stile und Formen 2.3.2 Ensembles 3. Improvisation in der Musikvermittlung 3.1 Das traditionelle Unterrichtssystem 3.1.1 gharānā 3.1.2 guru-śisya-paramparā 3.1.3 tālīm 3.1.4 Das traditionelle Unterrichtssystem im 21. Jahrhundert 3.2 Musikvermittlung in der zeitgenössischen Unterrichtspraxis 3.2.1 Beispiele aus der wissenschaftlichen Literatur 3.2.1.1 Musikvermittlung im Ghulam Ali Khān sarod-gharānā 3.2.1.2 Musikvermittlung im Imdad Khān sitār- und surbāhār-gharānā 3.2.1.3 Musikvermittlung im Dāgar bānī 3.2.1.4 Fazit 3.2.2 Teilnehmende Beobachtung in der Musikethnologie 3.2.2.1 Persönlicher Bezug zur nordindischen Kunstmusik 3.2.3 Musikvermittlung in teilnehmender Beobachtung 3.2.3.1 sitār-Unterricht bei Lalit Gomes 3.2.3.2 rudrā vīnā-Unterricht bei Ashish Sankrityayan 3.2.3.3 sitār-Unterricht bei Subroto Roy Chowdhury 3.2.3.4 Vergleichende Untersuchung des ālāp-Unterrichts 3.3 Fazit 4. Improvisation in der Aufführungspraxis 4.1 Improvisation in der Literatur zur nordindischen Kunstmusik 4.2 Aufführungsanalyse 4.2.1 Methodik 4.2.2 Aufnahme 4.2.3 Aufführungsanalyse rāga Yaman 4.2.3.1 Aufbau 4.2.3.2 Groß-ālāp 4.2.3.2.1 ālāp 4.2.3.2.2 jod 4.2.3.2.3 ālāp-jhālā 4.2.3.3 vilambit gat 4.2.3.3.1 Rhythmische Struktur von Masidkhāni-gat 4.2.3.3.2 Melodische Analyse von Masidkhāni-gat 4.2.3.3.3 Chronologische Analyse vilambit gat 4.2.3.4 drut gat 4.2.3.4.1 drut gat-Strukturen 4.2.3.4.2 Chronologische Analyse drut gat 4.2.3.4.3 gat-jhālā 4.3 Interpretation 4.3.1 Der rāga als Leitprinzip des Improvisierens 4.3.1.1 rāga-Skala 4.3.1.2 Tonhierarchien 4.3.1.2.1 Tonale Zentren 4.3.1.2.2 Stärke, Länge und Behandlung bestimmter Töne 4.3.1.2.3 Fazit 4.3.1.3 Intonations- und Ornamentierungsweisen 4.3.1.4 Charakteristische Phrasen (Melodische Bewegungen) 4.3.1.5 rāga-intrinsische Balance 4.3.1.6 Fazit 4.3.2 Rhythmus und Metrum als Prinzipien des Improvisierens 4.3.2.1 Tempo 4.3.2.2 Rhythmische Gestaltung von Groß-ālāp 4.3.2.3 Rhythmische Gestaltung metrisierter Strukturen 4.3.2.3.1 vilambit gat 4.3.2.3.2 drut gat<7i> 4.3.2.4 Fazit 4.3.3 Gestaltprinzip 4.3.4 Komposition als Prinzip improvisatorische Gestaltung 4.3.5 Ästhetische Prinzipien 4.3.5.1 Prinzip der variierenden Wiederholung 4.3.5.2 Prinzip der Kontrastierung 4.3.5.3 Prinzip des passenden Übergangs 4.3.5.4 Prinzip der Erwartungserzeugung 4.3.5.5 Fazit 5. Konklusion Quellenverzeichnis CD-Inhalt Register II. TRANSKRIPTIONSTEIL Subroto Roy Chowdhury: rāga Yaman: ālāp, jod, jhālā Subroto Roy Chowdhury: rāga Yaman: vilambit gat Subroto Roy Chowdhury: rāga Yaman: drut gat

Frühe Säuglingsunruhe Einfluss westlicher Betreuungspraktiken und Effekte auf Aktivitätsmuster und biologischen Rhythmus Joachim Bensel 2003 168 Seiten 17 x 24 cm dt. EUR 24,00 ISBN 3-86135-574-4 Ein schreiender Säugling irritiert, erregt Besorgnis und fordert alle Zuhörer zum Beruhigen auf. Wenn Schreiepisoden begonnen haben, sind sie oft nur langsam wieder zu beenden. Doch wie kommt es überhaupt dazu? Was sind die Ursachen für die frühe Säuglingsunruhe? Wie viel Schreien ist normal für eine gesunde Entwicklung? Ein Blick in traditionale Kulturen, bei denen kindliche Unmutslaute nur selten zu hören sind, stellt die Normalität der in westlichen Kulturen üblichen Schreimengen in Frage. Das Ziel der Freiburger Säuglingsstudie war es, Unterschiede in den Betreuungspraktiken zwischen stammesgeschichtlich ursprünglicheren Bevölkerungsgruppen und unserer modernen westlichen Welt herauszuarbeiten und diese auf ihre Bedeutung zur Entschlüsselung der frühen Säuglingsunruhe zu prüfen. Die Auswertungen zeigen, dass sich ein Teil des Schreiens durch kulturabhängige Betreuungsbedingungen erklären lässt. Die Untersuchung des Verhaltens von über 100 Neugeborenen in ihren Familien in den ersten drei Lebensmonaten ergab zahlreiche, auch chronobiologische Befunde, die einen wertvollen Beitrag liefern, um das Bild vom "schreienden Säugling" klarer werden zu lassen. Die Ergebnisse sind nicht nur für Pädiatrie, Entwicklungspsychologie, Humanethologie und Ethnomedizin interessant, sondern für alle Berufsgruppen, die mit dem bereits höchst differenzierten Säugling "passend" umgehen wollen. Inhalt: 1. Einleitung 2. Methodik 2.1 Untersuchungspopulation 2.1.1 Repräsentativität der Stichprobe 2.2 Datenerhebung 2.2.1 Die Methodenwahl 2.2.2 Verhaltensprotokolle 2.2.3 Präzisierung und Unterteilung der Kategorie "soziale Interaktion" 2.2.4 Interview 2.3 Auswertungsverfahren 2.3.1 Datenaufbereitung 2.3.2 Statistische Verfahren und Gruppenbildung 2.3.3 Zeitfensteranalyse 2.3.4 Verhaltensmaße 3. Ergebnisse 3.1 Übersicht 3.2 Umwelteinfluss und Unruhe 3.2.1 Einflussfaktoren auf die Unruhe (einfaktorielle Analysen) 3.2.1.1 Einstellung und Erfahrung der Mutter 3.2.1.2 Krankheit des Kindes 3.2.1.3 Nachwirkungen der Schwangerschafts- und Geburtsbedingungen 3.2.1.4 Das Wochenbett im Krankenhaus 3.2.1.5 Die postnatale Stimmung der Mütter 3.2.1.6 Unruhe und soziale Einbettung 3.2.1.7 Zeit außer Haus 3.2.2 Einflussfaktoren auf die Unruhe (mehrfaktorielle Varianzanalysen) 3.2.3 Von den Müttern vermutete Ursachen 3.2.4 Beruhigungsmaßnahmen 3.2.5 Unruhe als Belastungsfaktor 3.3 Der Unruheverlauf 3.3.1 Unruhe über 24 Stunden 3.3.2 Unruhe im ersten Trimenon 3.3.2.1 Intraindividuelle Stabilität 3.3.2.2 Schreihöhepunkt im 2. Monat? 3.3.2.3 Der Unruheverlauf bei Schreibabys 3.3.2.4 Verteilung der Schreitage 3.4 Unruhe und Aktivitätsmuster 3.4.1 Aktivitätsmuster am Tag 3.4.2 Entwicklungsverlauf des Verhaltens 3.4.3 Auswirkung vermehrter Unruhe auf das Aktivitätsmuster 3.4.3.1 Veränderungen im individuellen Zeitbudget 3.4.3.2 Auf wessen Kosten geht die Unruhe? 3.4.3.3 Vergleich von Schrei- und Normalbabys 3.4.4 Unruhe und Stillen 3.4.4.1 Varianzanalysen von Unruhedauer und Schlaf bzw. Nahrungsaufnahme 3.4.5 Unruhe und soziale Interaktion 3.4.5.1 Interaktionsverlauf im ersten Trimenon 3.4.5.2 Wochenverlauf von Unruhe und Interaktion im Vergleich 3.4.5.3 Tagesverlauf von Unruhe und Interaktion im Vergleich 3.5 Unruhe und Rhythmus 3.5.1 Entwicklung des Schlaf-Wach-Rhythmus 3.5.1.1 Tagesschlaf 3.5.1.2 Nachtschlaf 3.5.1.2.1 Die individuelle Nachtschlafphase 3.5.2 Entwicklung der Nahrungsaufnahme 3.5.2.1 Stillintervall und -frequenz über 24 Stunden 3.5.2.2 Nächtliche Nahrungsaufnahme 3.5.2.3 Nahrungsaufnahme am Tag 3.5.3 Varianzanalyse der Entwicklungsverläufe 3.5.4 Steht die Unruhe in Zusammenhang mit der Entwicklung des Circadianen Rhythmus des Schlaf-Wach-Verhaltens und dem Entwicklungsverlauf der Nahrungsaufnahme? 3.5.4.1 Einfluss der Unruhe auf die Stetigkeit der Entwicklung 3.5.4.2 Beeinflusst der Unruheverlauf den Verlauf der Entwickklung von Schlaf-Wach-Rhythmus bzw. Nahrungsaufnahme? 3.5.4.3 Einfluss der Unruhe auf die Ausprägung der Entwicklung? 3.5.5 Zusammenschau der Varianzanalysen zum Entwicklungsverlauf 4. Diskussion 4.1 Umwelteinfluss und Unruhe - vermehrte Unruhe ein Zivilisationsartefakt? 4.2 Der Unruheverlauf - eine artspezifische Universalie? 4.3 Unruhe und Aktivitätsmuster - auf wessen Kosten geht die Unruhe? 4.4 Zusammenhang zwischen Unruhe und der Entwicklung von Schlaf-Wach- bzw. Stillrhythmus 5. Zusammenfassung 6. Literatur 7. Anhang 7.1 Dre Interviewleitfaden 7.2 Der Protokollbogen 7.3 Liste der Interaktionskategorien 7.4 Übersichtstabellen der Basisdaten

Juristisches Wörterbuch Türkisch-Deutsch / Deutsch-Türkisch Mehmet Metin 2008 152 Seiten 12,5 x 20 cm dt. u. türk. EUR 20,00 ISBN 978-3-86135-149-8 Mangelnde Sprachkenntnisse engen den Menschen in vielerlei Hinsicht ein und grenzen ihn aus. Dies wird insbesondere dort sichtbar, wo Menschen gezwungen sind, ihre Probleme und Wünsche anderen mitzuteilen, wie zum Beispiel im Umgang mit Behörden oder Rechtsanwälten. Die deutsche Rechts- und Behördensprache ist schon für Menschen, die mit der deutschen Sprache aufgewachsen sind oft schwer zu verstehen; für Ausländer, gleich welcher Herkunft, ist es fast unmöglich. Dies führt oft dazu, dass der betroffene Bürger in vielen Fällen faktisch zum Objekt degradiert wird, über dessen Belange entschieden wird, ohne dass er die betreffenden Vorgänge nachvollziehen bzw. verstehen kann. Dadurch fühlt er sich hilflos und ausgeliefert. Es ist schwierig Entscheidungen zu respektieren, die man nicht verstehen kann. So entsteht Misstrauen und dadurch wieder Ausgrenzung. Gerade aus dem schwierigen Umfeld der Behörden- und Rechtssprache zeigt das vorliegende Wörterbuch häufig gebrauchte Begriffe aus der Behörden-, Rechtsanwalts- und Gerichtspraxis auf. Damit ermöglicht es Rechtsanwälten sowie Behördenvertretern eine verbesserte Kommunikation mit türkischen Mitbürgern und bietet die Möglichkeit Maßnahmen und Entscheidungen verständlicher darzulegen.

Band 51 Christian Georg Andreas Oldendorp "Historie der caribischen Inseln Sanct Thomas, Sanct Crux und Sanct Jan" Kommentierte Edition des Originalmanuskripts Erster Teil (Abhandlungen und Berichte des Staatlichen Museums für Völkerkunde Dresden) (Monographien 9,1) Hg./Ed.: Museum für Völkerkunde Dresden 2000 768 S. 16 Farb- und 24 s/w-Tafeln. Hardcover EUR 74,00 ISBN 978-3-86135-099-6 Mehr als 200 Jahre nach Fertigstellung des Manuskriptes von C.G.A. Oldendorp zur Geschichte der Evangelischen Brüder auf den karibischen Inseln St. Thomas, St. Croix und St. Jan wird dieses erstmalig in ungekürzter Form publiziert. Der Leser begegnet in dem vorliegenden Werk einem humanistisch gebildeten, dem Wissen seiner Zeit aufgeschlossenen Theologen, der seine Beobachtungen durch umfangreiche Archiv- und Literaturstudien ergänzte. Zeichnungen von Pflanzen und Tieren, von Oldendorp mit den deutschen und lateinischen Termini nach dem Ordnungssystem von Linné versehen, künstlerische Skizzen von Landschaften und den Missionsstationen sollten dem Leser in Europa ein möglichst genaues Bild dieser fernen Weltgegend vermitteln. Oldendorps Darstellungen umfassen naturwissenschaftliche Disziplinen wie Botanik, Zoologie, Meteorologie, Mineralogie, Geologie und Tropenmedizin. Der Historiker und Ethnologe findet zahlreiche Einzelheiten zur indianischen Geschichte der Inseln. Er erfährt Details zur Heimat der afrikanischen Sklaven, ihren Sprachen und ihren ursprünglichen gesellschaftlichen Verhältnissen. Sklavenhandel und Plantagenwirtschaft in Amerika sind ein weiterer Schwerpunkt seiner Schilderungen. Im TEIL I seiner Geschichte der Inseln stellt C.G.A. Oldendorp die Missionierung der Sklaven durch die Herrnhuter Brüdergemeine, ihr Verhältnis zu den Plantagenbesitzern, die Einrichtung von Missionsstationen mit Schulbildung für Sklaven und schließlich die Übernahme eigner Plantagen durch die Missionare ausführlich und kritisch dar. Er berichtet auch von Krankheiten und dem frühen Sterben vieler Missionare, die den Tropen nicht gewachsen waren. Christian Georg Andreas Oldendorp wurde am 8. März 1721 in dem Dorf Grossenlafferte, das zum Stift Hildesheim gehörte, als Sohn des dortigen Predigers geboren. Früh verlor er beide Eltern und wurde von seinem ältesten Bruder aufgezogen. Mit 20 Jahren kam ern die Universität Jena, wo er mit dem Grafen Zinzendorf und den evangelischen Brüdergemeinen Verbindung aufnahm. 1743 trat er der Brüdergemeine in Herrnhaag bei. Zwischen 1767 und 1768 bereiste C.G.A. Oldendorp die Westindischen Inseln. Noch auf der Rückreise begann er mit der Niederschrift seiner Eindrücke und beendete 1776 sein 6000 Seiten umfassendes Manuskript. Dazu gehörte auch eine Mappe mit Zeichnungen auf 51 Blättern. 1782 folgte er dem Ruf zum "Gemein-Helfer und Diener-Amt" nach Barby. Er verstarb 1787 in Ebersdorf nach kurzer schwerer Krnakheit an seinem 67. Geburtstag. Inhalt: Vorbemerkungen Die Entstehung der Oldendorpmanuskripte und -dokumente - Eine Einführung zur Textedition (Ingeborg Baldauf) Oldendorps Werk als Missionsgeschichte (Hartmut Beck) Das Oldendorp-Projekt und seine Geschichte (Gudrun Meier) Das Manuskript und seine Bearbeitung durch die Herausgeber (Horst Ulbricht) Historie der caribischen Inseln Sanct Thomas, Sanct Crux und Sanct Jan, insbesondere der dasigen Neger und der Mission der Evangelischen Brüder unter denselben I. Teil: Der Historie von St. Thomas, St. Crux und St. Jan Erstes Buch Von ihrer Lage, Größ, Entdeckung, Einnahme und Besetzung; von dem Meer, das sie umgibt, ihren Keyen, Bayen, Häfen, Städten und Einteilungen nebst ihrem Flächenraum und den Reisen sowohl zu ihnen als auch von ihnen nach andern Ländern Zweites Buch Von dem Clima dieser Inseln, ihren natürlichen Begebenheiten, ihrem Erdreich und den Producten des animalischen, vegetabilischen und Stein-Reichs Drittes Buch Von den Blanken oder weißen Einwohnern dieser Inseln und den verschiedenen Nationen der Schwarzen oder Neger in Guinea, aus denen sie Sclaven bekommen Viertes Buch Von denen auf den Inseln wohnenden Schwarzen, sowohl den Sklaven als den Freien Bibliographie Tafeln

Wilfrid von Boch-Galhau Parental Alienation and Parental Alienation Syndrome/Disorder A serious form of psychological child abuse– with case examples – ENGLISH EDITION 2013 168 p. english 12 x 19 cm EUR 20,00 ISBN 978-3-86135-326-3 Induced parent-child alienation has been described in the psychological professional literature for more than 60 years. However, only in the eighties and nineties six research groups, or in some cases individual researchers, introduced names for the phenomenon: Wallerstein & Kelly and Johnston & Roseby speak of "e;pathological alignment"e; and "e;visitation refusal"e;; Clawar & Rivlin of "e;programmed and brainwashed children"e;; Kelly & Johnston of "e;The alienated child"e;; Warshak of "e;pathological alienation"e;; Gardner, Kopetski and Kopetski and Rand & Rand of "e;Parental Alienation Syndrome"e;, and Bernet of "e;Parental Alienation Disorder"e; or "e;Parental Alienation"e;. Although parental alienation is already integrated into the judicial codes of various countries (for example Brazil) and although it has explicitly entered the case law of many countries and of the European Court of Human Rights, the phenomenon is still stubbornly trivialised or denied. The author—a psychiatrist and psychotherapist—has lent a voice to some victims of parental alienation among the many documented cases from his practice. Their letters, case histories, interviews, and follow-up interviews describe their life experiences and resulting serious problems that have stayed with them well into adulthood. This book is a plea for the recognition of induced parentchild alienation as a form of psychological child abuse, for timely prevention and intervention, and for an end to its trivialisation and denial. Table of Content: Acknowledgments Preface: Effi Briest 1. Introduction to induced parent-child alienation (PAS) and some references to international literature 2. Definition, symptoms and alienation techniques in PAS 2.1 Definition 2.2 Symptoms 2.3 Important alienation techniques 3. Psychiatric and psychosomatic effects of PAS induction on affected adult children of divorce 4. Relational dynamics and psychodynamic background in PAS in the context of separation and divorce 4.1 Among the programming parents 4.2 Among the excluded parents 4.3 Among the programmed children 5. Outlook and concluding remarks 6. Abstract 7. Notes 8. References

Siegfried Lorenz Stress macht Körper und Seele krank Wie wir durch Meditation Stress abbauen können Mit Anleitungen und Übungen verschiedener Meditationsmethoden 2010 96 Seiten 12,5 x 20 cm dt. EUR 14,00 ISBN 978-3-86135-231-0 Viele Menschen in unserer westlichen Welt leiden heute unter Stress, häufig auch unter Dauerstress. Stress wird von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) als eine der größten Gesundheitsgefahren des 21. Jahrhunderts bezeichnet. Seine schädigende Wirkung trifft sowohl den Körper als auch die Seele des Menschen. Meditation ist eine wirkungsvolle Hilfe beim Stressabbau. Der Autor dieses Buches, ein erfahrener Psychoanalytiker und Meditations- und Entspannungslehrer, hat einige Meditationsarten ausgewähltzeigt, die sich beim Stressabbau besonders gut bewährt haben. Mit diesen leicht verständlichen Anleitungen und Übungen können Sie sich von dem krankmachenden Stress befreien und Ihr inneres Gleichgewicht wieder herstellen. Inhalt: Einführung Stress eine Zeitkrankheit des 21. Jahrhunderts Stress am Arbeitsplatz Stress durch Lärm Körperliche Erkrankungen durch Stress Psychische Störungen durch Stress Stresssymptome bei Kindern und Jugendlichen Stress in der Beziehung zwischen Mann und Frau Die Meditation als Weg zum Abbau von Stress Was ist Meditation? Die Meditationspraxis Die Umgebung Entspannung und Meditation Die Entspannungsübung nach E. Jacobsen Einfache Atemübung Verschiedene Meditations-Methoden Chakra-Meditation Das Wurzelchakra (Muladhara) Das Sakralchakra (Svadhisthana) Das Herzchakra (Anahata) Das Kehlchakra (Vishuddha) Das Stirnchakra (Ajna) Das Kronenchakra (Sahasrara) Chakra-Meditationsübungen Das Wurzelchakra (Muladhara) Das Sakralchakra (Svadhisthana) Das Nabelchakra (Manipura) Das Herzchakra (Anahata) Das Kehlchakra (Vishuddha) Das Stirnchakra (Ajna) Das Kronenchakra (Sahasrara) Tagtraum-Meditation Tagtraum-Meditationsübungen Wiese Bach Berg Baum Kornfeld Sandstrand Blume Floßfahrt Herbstfeuer Savannenlandschaft Mandala-Meditation Mandala-Meditationsübungen Ausmalen eines vorgegebenen Mandalas Vorgegebenes Mandala zum Ausmalen Freie Gestaltung deines persönlichen Mandalas Leerer Kreis zur freien Gestaltung deines persönlichen Mandalas Achtsamkeits-Meditation Achtsamkeits-Meditationsübungen Achtsam mit dem Atem umgehen Achtsam sein im Umgang mit Blumen Achtsam sein beim Gehen Achtsam sein beim Abwaschen Achtsamkeit beim Wäsche waschen Achtsam sein beim Putzen Achtsamkeit bei der Teezubereitung Achtsamkeit beim Kochen Ein Tag voller Achtsamkeit Meditation der Stille Meditationsübung der Stille Den Raum der Stille in mir entdecken Licht-Meditation Licht-Meditationsübung Das innere Licht in mir erwecken Lach-Meditation Lach-Meditationsübung Den Tag mit einem herzhaften Lachen beginnen Schlussbemerkung Hinweis des Autors Anmerkungen Literatur

Das Wort "Imagination" bedeutet Vorstellungskraft, Einbildungskraft, Phantasie. Der Mensch hat die natürliche imaginative Fähigkeit, mit Hilfe seiner Vorstellungskraft Phantasiebilder zu erschaffen. Diese Fähigkeit zur bildhaften Vorstellung ist in jedem Menschen, unabhängig von seinem Alter, Bildungs- oder Reifegrad vorhanden und unterschiedlich ausgeprägt. Dieses Buch, das aus der Imaginationsarbeit mit Managern entstanden ist, will Sie anrtegen und anleiten, wie Sie Ihre Vorstellungskraft aktivieren und eigene Phantasievorstellungen produzieren könen. Sie lernen, wie man sich entspannt und mit Hilfe von vorgegebenen Motiven imaginiert. Mit Imaginationen haben Sie eine großartige Möglichkeit, Ihre Probleme und Konflikte kreativ zu bewältigen, Ihr Selbstbewußtsein zu stärken, Ihre Versagensängste aufzulösen und mehr Selbstvertrauen und Sicherheit zu entwickeln. So hilft Ihnen die Imagination die neuen Herausforderungen, die durch Globalisierung, Fusionierung und Eröffnung neuer Märkte entstanden sind, erfolgreich zu meistern

Lorenz, Siegfried Mehr Energie und Lebensfreude durch Chakra-Meditation Anleitungen und Übungen zur Aktivierung und Harmonisierung der Energie- und Bewußtseinszentren des Menschen 1999 60 S. 7 Abb. 12,5 x 20 cm dt. EUR 9,00 ISBN 3-86135-219-2 Die Chakren, als Energie- und Bewußtseinszentren des Menschen, finden immer mehr Eingang in Meditationspraktiken der westlichen Welt. Ursprünglich entstammen sie asiatischen Traditionen, wobei der tibetische Buddhismus fünf und der Hinduismus sieben Chakren kennt, die mit bestimmten Körperstellen in Verbindung stehen. Dieses Buch, das aus Seminaren entstanden ist, soll eine Einführung in die Welt der Chakren sein. Es richtet sich an all diejenigen, die ihre Integration anstreben und ihre Ganzheit wiederherstellen möchten. Es ist ein Buch, das Sie anregen will, auf Ihrem spirituellen Weg weiterzugehen. Die Anleitungen und Übungen helfen Ihnen, mehr Bewußtsein zu entwickeln, sich wieder mit der universellen Energie zu verbinden, Ihren Energiepegel anzuheben und damit mehr Energie und Lebensfreude im Hier und Jetzt zu finden.

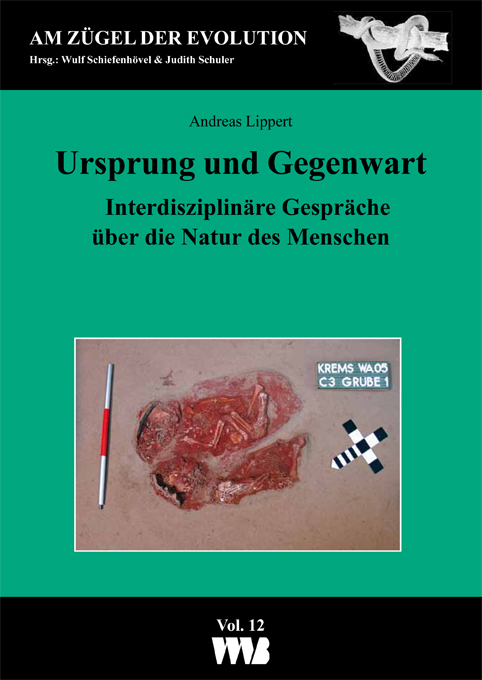

Ursprung und Gegenwart. Interdisziplinäre Gespräche über die Natur des Menschen Andreas Lippert (Am Zügel der Evolution Vol. 12) 2019 200 S. 17 x 24 cm Hardcover EUR 30,00 ISBN 978-3-86135-589-2 In diesem Buch werden 15 Gespräche mit bedeutenden Fachvertretern von verschiedenen Human- und Naturwissenschaften wiedergegeben. In den Gesprächen stellt Andreas Lippert, emeritierter Professor für Ur- und Frühgeschichte an der Universität Wien, kühne Fragen über menschliches Verhalten und menschliche Fähigkeiten in der Urzeit und in heutigen Gesellschaften. Es geht dabei nicht so sehr um kulturelle Prägungen, sondern um die primären physischen und geistigen Eigenschaften des Menschen. Der Bogen der Interviews mit immer wieder überraschenden Antworten spannt sich von der Primatenforschung über die Paläoanthropologie, Prähistorie, Humanethologie, Ethnologie, Humangenetik und Neurologie bis zur Religion und Philosophie, die auch einen Ausblick auf unsere Zukunft gibt. Der Band wird durch einen ausführlichen Kommentar von Wulf Schiefenhövel abgerundet. Andreas Lippert, geb. 1942 in Wien. Studium der Ur- und Frühgeschichte und Wirtschafts- und Sozialgeschichte an den Universitäten Wien, Bonn und Edinburgh. Promotion 1967 mit einer Dissertation zum awarenzeitlichen Gräberfeld in Zwölfaxing, Niederösterreich. 1967 Anstellung an der Prähistorischen Abteilung des Naturhistorischen Museums in Wien. 1968–1992 an der Universitüt Innsbruck im Institut für Vor- und Frühgeschichte. Zunächst Univ.-Assistent, 1972 Habilitation mit dem Thema "Die Hallstattkultur in Kärnten und Osttirol in Verbindung mit dem Auftreten der Latènekultur". 1976 a. o. Univ.-Professor. 1992 Berufung zum ordentlichen Universitätsprofessor an das Institut für Ur-und Frühgeschichte der Universität Wien. Emeritierung im Jahr 2010. Zahlreiche Ausgrabungen und Forschungen zu den urzeitlichen Siedlungs- und Wirtschaftsstrukturen im Alpenraum und in Südosteuropa. 1991 und 1992 Leitung der archäologischen Nachforschungen an der Fundstelle der kupferzeitlichen Mumie des Gletschermannes am Tisenjoch in den Ötztaler Alpen. 1971–1978 Leitung der österreichischen Ausgrabungen einer früheisenzeitlichen Zitadelle am Kordlar-Tepe in Iranisch-Westaserbeidschan. 1992–2010 Mitglied der Prähistorischen Kommission der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Inhalt: Wulf Schiefenhövel: Kommentar Andreas Lippert: Vorwort Die Gespräche Roman Wittig: Über das soziale Leben der Schimpansen Friedemann Schrenk: Über die ersten Menschen Christine Neugebauer-Maresch: Über steinzeitliche Jäger und Sammler Eva Lenneis: Über späte Jäger und frühe Bauern Katharina Rebay-Salisbury: Über die urzeitliche Familie Wulf Schiefenhövel: Über die Hochland-Papua als moderne Modelle der Vergangenheit Georg Grünberg: Über urtümliche Amazonas-Indianer Karl Grammer: Über zwischenmenschliche Beziehungen Detlev Ganten: Über ein gesundes Leben Manfred Schmidbauer: Über unser Gehirn Philipp Mitteröcker: Über epigenetische Veränderungen am rezenten Menschen Harald Meller: Über Aggression und Krieg Heribert Mader: Über unser Schönheitsempfinden Leo Maasburg: Über (christliche) Ethik Stefan Lorenz Sorgner: Über den "schönen neuen Menschen"

Illegalisierte Drogen - alte Mythen - neue Akzeptanz: Ausgewählte Aspekte und Zukunftsperspektiven akzeptanzorientierter Drogenarbeit und Drogenpolitik 10 Jahre INDRO e.V. Hg.: Schneider, Wolfgang (Studien zur qualitativen Drogenforschung und akzeptierenden Drogenarbeit; Bd. 30) 2001 245 S. 14,8 x 21 cm dt. EUR 20,00 ISBN 3-86135-089-0 10 Jahre INDRO e.V. 10 Jahre gemeinsame Arbeit für die Umsetzung und Weiterentwicklung akzeptanzorientierter Drogenarbeit und qualitativer Drogenforschung. Dieser 30. Band in der Reihe "Studien zur qualitativen Drogenforschung und akzeptierenden Drogenarbeit", hrsg. von INDRO e.V., ist ein Jubiläumsband mit Aufsätzen von Gründern, Mitarbeitern und ehemaligen Mitstreitern des INDRO e.V. Dieses Buch "Illegalisierte Drogen - alte Mythen - neue Akzeptanz" enthält ausgewählte Aspekte und Zukunftsperspektiven akzeptanzorientierter Drogenarbeit und Drogenpolitik: Kokolores: Die Kokain-Gesellschaft. Allgemeine Betrachtungen und neuere Forschungsergebnisse zu einer alten psychoaktiven Substanz Inhalt: Wolfgang Schneider: Vorwort Wolfgang Schneider: Der Mythos des Sisyphos in der Drogenhilfe. Oder was kann akzeptanzorientierte Drogenarbeit unter den Bedingungen der Prohibition überhaupt noch leisten? Uwe E. Kemmesies: Zur Phänomenologie von Hamburgern und Drogenhilfe - einige unorthodoxe Beobachtungen zur McDonaldisierung der Drogenhilfe Ralf Gerlach: "Elend" Methadon-Substitution (?) Heike Zurhold: Drogengebraucherinnen im Strafvollzug. Integration statt Ausgrenzung Artur Schroers: Monitoring & "Drug-Checking". Gehen wir neue Wege in der Drogenforschung und in der akzeptierenden Drogenarbeit, oder herrscht Stillstand in der bundesdeutschen Drogenpolitik? Ralf Gerlach & Uli Dowe: Substitutionsbehandlung: eingeschränkte Reisefreiheit der Patienten, Problemdiagnose, Serviceanbieter, Lösungsansätze Wolfgang Schneider: Big Brother is Watching You - Oder: Drogenmythen, Moral, die Macht der Diagnose und die Produktion von "Klienten" Uwe E. Kemmesies: Kokolores: Die Kokain-Gesellschaft. Allgemeine Betrachtungen und neuere Forschungsergebnisse zu einer alten psychoaktiven Substanz Autorin und Autoren Der Mythos des Sisyphos in der Drogenhilfe Zur Phänomenologie von Hamburgern und Drogenhilfe "Elend" Methadon-Substitution (?) Drogengebraucherinnen im Strafvollzug Monitoring und Drug-Checking Substitutionsbehandlung: eingeschränkte Reisefreiheit der Patienten Big Brother is watching you. Oder: Drogenmythen,Moral, die Macht der Diagnose und die Produktion von "Klienten

Siegfried Lorenz Imaginative Meditation Der Schlüssel zum Tor der Selbsterkenntnis. Anleitungen und Übungen, die das Bewußtsein fördern, Energieblockaden auflösen und zur Selbstheilung führen 1997 142 Seiten 12,5 x 20 cm dt. ER 11,00 ISBN 3-86135-042-4 Energieblockaden können durch verdrängte Gefühle wie Angst, Schuld, Haß traumatische Erlebnisse und verinnerlichte negative Verhaltensmuster verursacht werden. Diese Blockaden haben negative Auswirkungen auf unser emotionales, geistig-seelisches, körperliches und spirituelles Leben. Ziel ist es nun, alle Energieblockaden und Energiestauungen aufzulösen, dam it die Energien wieder frei fließen können. Ein Weg dorthin kann die imaginative Meditation sein. Eine Methode, die nicht nur die Phantasie und die Bewußtwerdung fördert, sondern auch die Fähigkeit zum inneren Wahrnehmen, Empfinden, Erspüren, Erleben und Ertasten weckt. Das Ziel der imaginativen Meditation ist, über den Weg einer tieferen Bewußtwerdung Körper, Seele, Geist, Emotion und Spiritualität zu revitalisieren und von innen heraus zu verwandeln. Dabei können auch unbewußte Kräfte angerührt werden, die nicht nur innere, sondern auch äuaere Veränderungen in Bewegung setzen. Mit der imaginativen Meditation haben wir die Gelegenheit, nach innen zu schauen und tiefer liegende Gefühle, negative Verhaltensmuster und verdrängte Probleme bewußter zu machen. Dadurch gelangen wir zu einer ehrlichen und umfassenden Selbsterkenntnis. Dieses Buch ist an all diejenigen gerichtet, die ihre Integration anstreben und ihre Ganzheit wiederfinden möchten. Inhalt: Danksagung Einführung Was ist imaginative Meditation und was kann sie bewirken? Wie meditiert man? Ganz da sein Loslassen, Sich-Einlassen, Zulassen Unsere Sinne bewußter wahrnehmen Der innere Führer Die Begegnung mit dem höheren Selbst Affirmationen Unser Selbstbild transformieren Die Selbsterkenntnis Mit unseren Energiezentren (Chakren) im Fluß sein Schöpferisches Bewußtsein Bewußte Entscheidung für den Wandel Die Kraft der Liebe Verzeihen Du bist, was du denkst Leben im Hier und Jetzt Anleitung zur kreativen Gestaltung der Meditationsbilder Wiese Zugefrorener Teich Hochgebirgssee Lichtkreis Höhle Berg in einer Hochgebirgslandschaft Tropische Insel Herbstwanderung Boot auf dem Meer Blütenfülle Herbstfeuer Sandstrand Schmiede Floßfahrt Kornfeld Blume Spielplatz Goldener Draht Leuchtendes Licht Moosiger Waldboden Winterspaziergang Das Märchenschloß mit den vier Türen Anmerkungen Literatur

"Alte" Politik gegen "neue" Drogen? Cannabis in den 60ern/70ern und Ecstasy in den 90ern: zwei bundesdeutsche "Jugenddrogen"-Debatten im Vergleich Schmidt, Verena (Studien zur qualitativen Drogenforschung und akzeptierenden Drogenarbeit; Bd. 21) 1998 184 S. 43 Abb. u. Tab. 14,8 x 21 cm dt. EUR 17,00 ISBN 978-3-86135-080-4 Spätestens seit Beginn der 90er Jahre und mit steigender Tendenz wächst insbesondere bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen die Popularität von Partydrogen wie Ecstasy. Wie reagiert die Drogenpolitik auf diese Erscheinung? Die vorliegende, qualitative Vergleichsstudie drogenpolitischer Presse-Debatten um Ecstasy von 1992 bis 1997 und um Cannabis von 1967 bis 1972 verdeutlicht in der Analyse eine weitgehende Übereinstimmung der "alten" Cannabis- mit der "neuen" Ecstasypolitik in ihren Deutungsmustern: Das repressive Deutungsmuster ("Drogengefahr abwehren"), das anti-repressive Deutungsmuster ("Droge tolerieren" bzw. "Repressionsfolgen vermeiden") und das pragmatische Deutungsmuster ("Drogengefahr nicht durch Repression vergrößern"). Dieser Band beantwortet die Forschungsfrage "Alte Politik gegen neue Drogen?" dadurch, daß sich im "neuen" Problembereich der Wandel der Gesamtdrogenpolitik nicht wiederfindet. Aktive Liberalisierungs-Impulse sind hinsichtlich einer sachgerechten Substanzaufklärung im Partydrogenkonsumbereich auf der drogenpolitischen Ebene nur ansatzweise zu erkennen. Favorisiert wird wiederum eine "alte", repressionsorientierte Politik. Inhalt: 1 Einleitung 2 Theoretischer Hintergrund 2.1 Neuere Ansätze in der Policy-Forschung 2.1.1 Polity – Politics – Policy: Grundlagen der Forschungsrichtung 2.1.2 Kritik und Weiterentwicklung 2.1.3 Der Advocacy-Koalitions-Ansatz von Paul A. Sabatier 2.2 Das Konzept der Deutungs-Koalitionen 3 ,Jugenddrogen’ und Drogenpolitik in der Bundesrepublik: die Beispiele Cannabis und Ecstasy 3.1 Cannabispolitik in den späten 60er und frühen 70er Jahren 3.1.1 Zur Entstehung des Politikbereichs ,Drogen’ 3.1.2 Die ,Jugenddroge’ Cannabis: der Stoff und seine Verbreitung 3.1.2.1 Pharmakologische Wirkung und Konsumrisiken 3.1.2.2 Verbreitung 3.1.3 Chronologie: Policy-Vorschläge und Maßnahmen 3.2 Ecstasypolitik in den 90er Jahren 3.2.1 Der Politikbereich ,Drogen’ 3.2.2 Die ,Jugenddroge’ Ecstasy: der Stoff und seine Verbreitung 3.2.2.1 Pharmakologische Wirkung und Konsumrisiken 3.2.2.2 Verbreitung 3.2.3 Chronologie: Policy-Vorschläge und Maßnahmen 3.3 ,Jugenddrogen’ und Drogenpolitik: Hintergrund und Ergebnisse der Cannabis- und der Ecstasy-Debatte im Vergleich 4 Methode und Forschungsdesign 4.1 Deutungsorientierte Inhaltsanalyse: Methodische Grundlagen der Untersuchung 4.1.1 Inhaltsanalyse als Erhebungsinstrument 4.1.2 Inhaltsanalyse und Deutungen 4.2 Der Vergleich der beiden Medien-Debatten: Forschungsdesign und Vorgehen 4.2.1 Hypothesen 4.2.2 Diskussion möglicher methodischer Probleme 4.2.3 Methodisches Vorgehen 4.2.3.1 Materialauswahl und Untersuchungszeitraum 4.2.3.2 Entwicklung des inhaltsanalytischen Kategoriensystems 4.2.3.3 Codierung der Artikel und Auswertung 5 Ergebnisse der Inhaltsanalyse: Die Cannabis- und die Ecstasy-Debatte in der Tages- und Wochenpresse im Vergleich 5.1 Struktur-Merkmale der untersuchten Debatten 5.1.1 Medien und Darstellungsformen 5.1.2 Intensität 5.1.3 Teilnehmer 5.1.4 Themen und Positionen 5.2 Problem-Wahrnehmung und Deutungsmuster 5.2.1 Deutungsrahmen und ,Argumentations-Bausteine’ 5.2.2 Deutungsmuster 5.3 Akteurs-Koalitionen 5.3.1 Deutungsmuster und Positionen 5.3.2 Deutungs-Koalitionen 5.4 Zusammenfassung und Schlußfolgerungen 5.4.1 Überprüfung der Hypothesen 5.4.2 Theoretische Schlußfolgerungen 5.4.3 Grenzen der Methode 6 Resümee und Ausblick Anhang / Literaturverzeichnis

Prävalenz sexuellen Kindesmißbrauchs bei Opiatabhängigen Themenbezogenen Grundlagen, Konzept, Durchführung und Ergebnisse eines Kontrollgruppenvergleichs Schmidt, Sebastian A. (Studien zur qualitativen Drogenforschung und akzeptierenden Drogenarbeit; Bd. 27) 2000 100 S. zahlr. Abb. u. Tab. 14,8 x 21 cm dt. EUR 13,00 ISBN 3-86135-086-6 Der gesellschaftliche Umgang mit illegalem Drogenkonsum und sexuellem Kindesmißbrauch ist heute mehr denn je von Tabus, Ignoranz und Mystifizierung geprägt. Nicht selten gehen diese Tabus (in ihren Auswirkungen) auf Kosten der Betroffenen, die als gesellschaftliche "Sündenböcke" oder als ewig zum Schweigen verdammte Opfer das Nachsehen haben. Die vorliegende Studie "Prävalenz sexuellen Kindesmißbrauchs bei Opiatabhängigen", als 27ster Band in der Reihe "Studien zur qualitativen Drogenforschung und akzeptierenden Drogenarbeit", hrsg. von INDRO e.V., relativiert die noch dominierenden Drogenmythen zum Thema Kindesmißbrauch und Drogenabhängigkeit. In seinen Schlußfolgerungen plädiert der Autor für einen sachlichen und offenen Umgang mit diesen brisanten Themen. Inhalt: Vorwort Einleitung Theoretischer Teil Einführung in die Themengebiete Sexueller Mißbrauch an Kindern Opiatabhängigkeit Empirische Befunde Theoretische Erklärungsansätze zum Zusammenhang zwischen sexuellem Mißbrauch an Kindern und Sucht Empirischer Teil Die Forschungskonzeption Ergebnisse Diskussion Resümee Literaturverzeichnis Anhang

Gesellschaftlicher Umgang mit Sucht am Beispiel drogenabhängiger Frauen im Strafvollzug Oppmann, Andrea (Studien zur qualitativen Drogenforschung und akzeptierenden Drogenarbeit; Bd. 25) 2000 152 S. 14,8 x 21 cm dt. EUr 16,00 ISBN 3-86135-084-X Vier Frauen erzählen ihre Erfahrungen mit Drogen, Abhängigkeit und den gesellschaftlichen Reaktionen auf ihr Verhalten. Alle vier Frauen saßen zum Zeitpunkt ihrer Erzählungen im Gefängnis. Was ist das: "Sucht" - "Abhängig sein"? Wie erleben wir in unserer Gesellschaft Abhängigkeit und wie wurden wir zu dem was, wir sind? Was bedeutet es, in unserer Gesellschaft als süchtig beschrieben zu werden und sich selbst als abhängig zu empfinden? Wie gehen wir im Alltag mit Sucht und Abhängigkeit um und wie gehen wir mit Menschen um, die wir als Süchtige oder Abhängige bezeichnen? Wie erleben sich Frauen, die aufgrund ihrer Abhängigkeit inhaftiert werden? Für jeden Menschen werden die möglichen Antworten anders ausfallen. Die Autorin führt durch diese Fragen und bietet ihre "vorläufigen" Antworten zum Nachdenken an. Wenden wir den Blick und betrachten uns selbst, unsere Gefühle, Bilder und Gedanken, die durch die Begriffe Sucht und Abhängigkeit hervorgerufen werden. Inhalt: Einleitung Fragestellung Aspekte der Auseinandersetzung mit Sucht Sucht und Abhängigkeit Kategorien des Gebrauchs und der Wirkung von Drogen Funktionen und Konsequenzen der Illegalisierung von Drogen Methode und Forschungsdesign Kontext Strafvollzug Methodik Gesprächsverläufe Lebensverläufe (Kat. B) Prozeß der Begegnung mit den Frauen und aktuelle Situation der Frauen im Strafvollzug (Kat. C) Kategorienübergreifende Auswertung und Vergleich Methode Konsequenzen der Illegalisierung Funktionen des Drogengebrauchs Funktionen der Abhängigkeit. Beispiel Frau S. Zusammenfassung und Schlußbetrachtung Literatur